木の寿命は長いです

湿気対策や白蟻対策などを万全にし、木を腐らせないようにしていれば、木は何百年もの間、強度が衰えません。また耐久性の高いヒノキやヒバを使うことで、さらに住まいは長持ちします。家を取り壊しても、柱や梁、壁などに使われていた木材は、廃棄しないでもう一度再利用することも可能です。木の寿命は、想像以上に長いのです。

住む人と地球環境に優しいです

木は植物独自の光合成の働きにより、大気中の二酸化炭素を吸収し、酸素を排出します。柱や梁に加工されてからもわずかですがその効果は持続します。木は地球にとって大きな問題のCO2の排出抑制に寄与する貴重な素材であり、木の家は住む人と地球環境に優しい家なのです。また、木の二酸化炭素吸収能力は、ある年齢を経ると衰えてゆきます。ですから、家を建てるために森林の樹木を計画的に伐採と植林を行い、森林の若返りを行うことも、二酸化炭素の効果的軽減につながります。

温度・湿度の変化をやわらげます

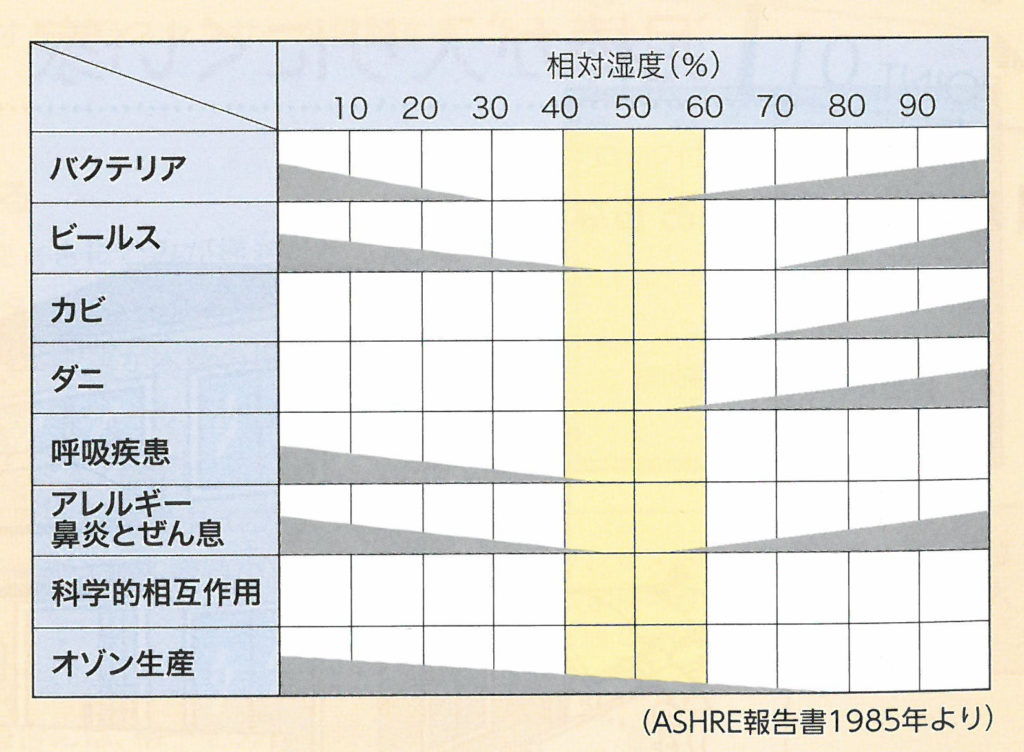

木の家には温もりがあります。これは、木の持つ素材としての温かな雰囲気だけでなく、木が熱を伝えにくいという、断熱性の良さにも理由があります。急激に熱くなったり冷たくなったりせず、温度変化が緩やかです。さらに湿度を調整する吸湿機能ももっており、周囲の湿度に応じて柔軟に変化し、快適な空間をつくりだします。

地震に強いです

同じ重さで比較すると、引っ張り強さにおいて、スギは鉄よりも約4倍強いと実証されています。圧縮強さでは、スギはコンクリートの4倍以上、さらに曲げに対する強さも鉄の3倍以上です。こうした木の強さは、木の家の耐震性を高めています。また重い建物ほど大きな地震力を受けやすことを考えても、コンクリートよりも軽い木の家自身が、地震で崩壊する危険性を軽減しているといっても過言ではありません。さらに、木造住宅の耐震性能の高さは、すでに各種振動実験などでも証明済です。木の家は地震に強いのです。

火にも強いです

木はある程度燃えると表面が炭化して断熱材の役割を果たす耐火層となります。鉄は高温になると急速に強度が低下します。木は意外にも、火の猛威に対して長時間強度を保つことができる建築素材です。

いろいろな木の種類を自由に選べます

木には様々な樹種があります。例えば土台や梁などの構造材には耐久性に優れたヒノキやヒバ、ベイツガ、ベイマツ。造作材には木目の美しさや質感を重視してヒノキやスギ、ツガなど。木のもつ本来の特性を活かすことができ、より快適な住まいづくりが可能です。

地鎮祭とは、土木工事を行う際や建物を建てる際に、工事の無事や安全と建物や家の繁栄を祈る儀式のことを言います。

工事の着工にあたり、神職をお招きして神様にお供え物をし、祝詞をあげ、お祓いをして浄め、最初の鍬や鋤を入れ、工事の無事を祈ります。

準備は、地元の神社、施工会社にご連絡頂き、相談、お打合せを行います。

地鎮祭の流れは、こちらをご覧ください。

上棟式(じょうとうしき)とは建物の守護神を祀って、棟上まで工事が終了した事に感謝し、無事建物が完成することを祈願する儀式です。棟上式(むねあげしき)とも言います。

上棟式(略式)の流れはこちらからご確認下さい。

住まいの管理には、季節や気候などにより、それぞれ最適な時期があります。一年を通して住まいの管理スケジュールの目安となるカレンダーを示しました。これを参考にして、お住まいの地域の気候条件に応じたオリジナルな「住まいのカレンダー」を作ってみましょう。

| 1月 |

| 年の初めに、1年のお手入れ計画を立てましょう。 |

| 火災に備えて、消火器の位置と使い方を、家族全員で再確認しておきましょう。 |

| 部屋の空気がこもりがちです。こまめに換気しましょう。 |

| 2月 |

| 暖房による結露の防止、結露によりたまった水分の掃除をこまめにしましょう。 |

| 水道管の凍結防止策を講じましょう。 |

| 3月 |

| 雪解け後の掃除をしましょう。 |

| 冬季に傷んだ箇所を点検しましょう。 |

| 暖房器具のお手入れをしましょう。 |

| 春一番の吹く季節です。家の中に吹き込んだ埃をこまめに掃除しましょう。 |

| 4月 |

| 春の強風で舞い上がる土ぼこりや黄砂などでガラスが曇りやすい時期です。陽射しが明るくなり、窓ガラスの汚れが目立ち始めますので、窓ガラス、レール部分を掃除しましょう。(晴れた日はガラスを磨いた水や洗剤がすぐに乾き、拭き跡が残りやすいので、曇った日の方がきれいに磨けます) |

| 生垣の刈込み等、庭のお手入れをしましょう。 |

| シロアリに注意しましょう。羽蟻を見つけたらシロアリかどうか確認し、シロアリの被害が見つかったら大小に関わらず専門業者に相談しましょう。(4~7月は羽蟻の活動期、沖縄では2月頃から) |

| 5月 |

| 草刈りをしましょう。(5月・7月・9月) |

| 梅雨に備えて排水溝、ためますの掃除をしておきましょう。 |

| ホウ酸塩などの木材防虫防腐剤等で、ヒラタキクイムシの繁殖を防ぎましょう。(5~6月が活動期) |

| 壁紙のはがれや塗装のはがれを点検し、必要であれば直しておきましょう。 |

| 6月 |

| 防湿、カビ防止のため、雨天以外は窓や押入れのふすまなどを開け、通風・防臭に努めましょう。 |

| 屋根や雨どいの点検をして、雨漏りに注意しましょう。 |

| 7月 |

| 外部の塗装に最適の季節です。塗装がはがれている箇所は塗り替えましょう。(7月・10月) |

| 網戸の点検、取り付けをしましょう。 |

| 草刈りをしましょう。(5月・7月・9月) |

| 梅雨があけたら畳を上げて大掃除しましょう。 |

| 8月 |

| 台風に備えて住戸内外の点検をしましょう。(屋根、雨どい、窓、雨戸、排水溝) |

| 暑くて水仕事も気持ちよくできる時期です。また陽射しも強く、日光消毒もできます。家族全員が揃う夏休みなどを利用して、外壁や庭、門扉などの外回りの大掃除をしましょう。 |

| 9月 |

| 網戸、雨戸のお手入れをしましょう。 |

| 冷房器具のお手入れをしましょう。 |

| 草刈りをしましょう。(5月・7月・9月) |

| 屋根、雨どい、塀などの家のまわりを点検し、破損個所は早めに補修しましょう。 |

| 防災の日を機会に、住まいの地震対策を見直してみましょう。 |

| 10月 |

| 秋の長雨や台風で傷んだ箇所を点検しましょう。(屋根、外壁、カーポートなどの破損やひび割れなど) |

| 雨どいなどの落ち葉を取り除きましょう。 |

| 外部の塗装に最適の季節です。塗装がはがれている箇所は塗り替えましょう。(7月・10月) |

| 11月 |

| 暖房器具を準備しましょう。 |

| すきま風を防ぐ工夫をしましょう。 |

| 職人(専門家)に依頼する仕事は早めに手配し、当月中に済ませましょう。(12月の繁忙期は予約が取りにくくなります) |

| 12月 |

| 凍害、雪害に備えましょう。 |

| 大掃除と各部の点検をあわせて行いましょう。 |

快適に暮らすために

快適に暮らすためには、まず住まいが常にきれいに掃除されていることが基本です。

住まいを掃除する際に大切なことは、「日頃よりなるべく汚さないよう心掛ける」、「こまめに掃除する」、「大がかりな掃除は一時にまとめてする」の3点です。

また、掃除は、住まいを清潔に保ち、快適に暮らすためだけでなく、住まいの各部の損傷や不具合を見つけるきっかけともなります。

的確に掃除するためには、壁、床、天井など、これから掃除をする各部位にどのような材料が使われているかを知ることが大切です。材料にそぐわない方法で掃除をすると、かえって汚れを大きくしたり、その部分を傷めたりすることになりかねません。

新築時または購入時に渡された図面の中に「仕上表」という図面があります。この仕上表により、まずは自分の住まいに使われている材料を把握しましょう。もし、わからない場合は、設計者や販売者、メーカーなどに材料やその性質などについて、確認してみましょう。

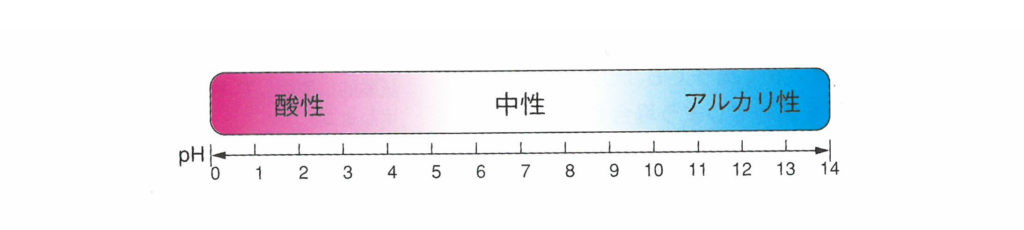

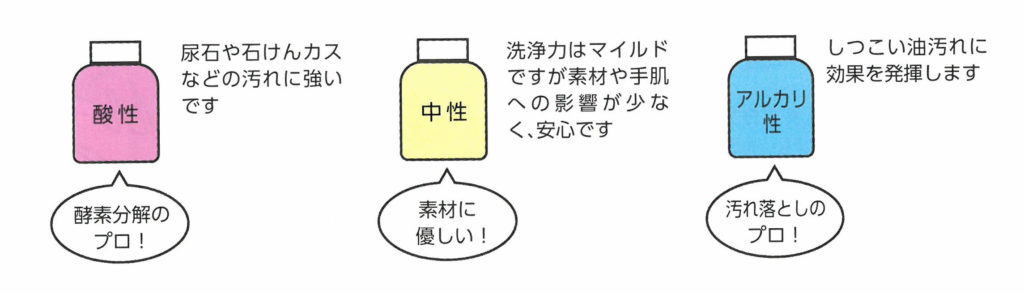

pH値が低い、あるいは高いほど、洗浄力は高くなりますが、材質や手肌に与える影響も大きくなります。トイレ用の洗剤の場合、普段のお掃除には中性、頑固な汚れには酸性など、落としたい汚れに合わせて使い分けましょう。

| 液性 | pH | 主な洗浄対象 | 特性 |

| 中性 | 6以上

8以下 |

一般の掃除、

食器、トイレ |

|

| 弱酸性 | 3以上

6未満 |

浴室 |

|

| 酸性 | 3未満 | トイレ |

|

| 弱アルカリ性 | 8超

11以下 |

頑固な汚れ・軽度の油汚れ、

ガラス・排水パイプ |

|

| アルカリ性 | 11超 | 頑固な油汚れ

(ガスレンジ・換気扇等) |

|

- 洗剤に頼り過ぎない

たいていの汚れは、付いてすぐであれば、洗剤なしでも、水やお湯で落とすことができます。汚れたらすぐに落とすことを心がけ、洗剤に頼り過ぎないようにしましょう。 - 洗剤の標準使用量を守る

標準使用料は、洗剤効果とお手入れ箇所への影響の両方を考え、定められています。濃い液で洗っても、洗浄力はほとんど変わらず、むしろ材質を痛めてしまう場合もあるので注意しましょう。 - 洗剤が残らないよう念入りにすすぐ

洗剤の中には残りやすいものもあります。洗剤は残らないよう十分にすすぎましょう。 - 身体に直接ふれない

洗剤は、油を分解・除去する性質をもつため、直にさわると手あれの原因になります。なるべく、直接身体に触れないようにしましょう。界面活性剤などは思わぬ健康被害につながる例もあります。

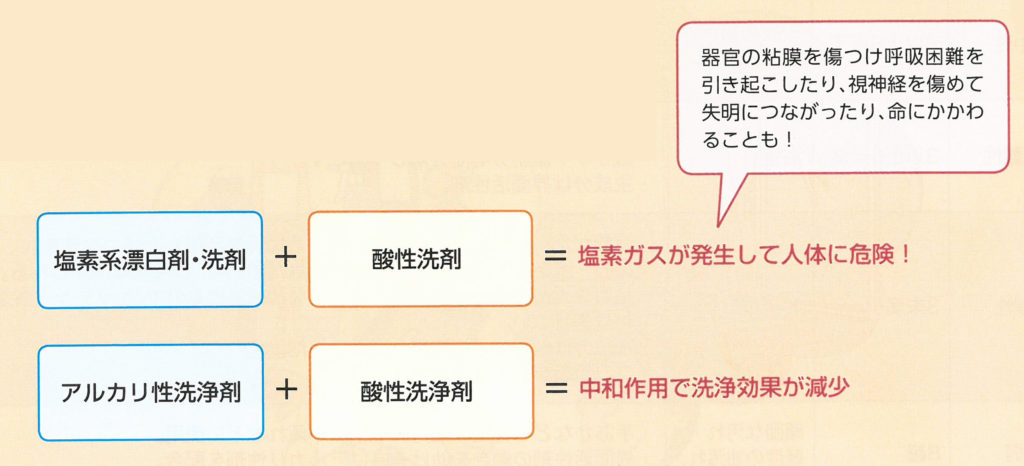

組合せに注意

塩素系漂白剤・洗剤と酸性洗剤を合わせて使用すると、化学反応により人体に有毒なガスが発生します。「まぜるな危険」の表記がある洗剤は他のものとは、絶対に混ぜてはいけません。また、アルカリ性洗浄剤と酸性洗浄剤を併用すると中和作用で効果も減少してしまいます。

ナチュラルクリーニングとは、合成洗剤などを使わずに自然の素材を利用して掃除をすることです。重曹や酢、石鹸を用いたり、米のとぎ汁やじゃがいもの皮を使ったりと多種多様です。界面活性剤などによる環境や人体への影響を心配することから生まれた、より安全で安心な方法です。

ナチュラルクリーニングの基本は、汚れの性質を見極めて、酸性の汚れをアルカリ性で、アルカリ性の汚れを酸性で、中和させることです。重曹や酢などを活用したお手入れを紹介しています。

重曹:アルカリ性

別名をふくらし粉、ベーキングソーダ(ベーキングパウダーとは異なりますので注意)といいます。脂肪酸を含む油汚れなどは酸性なので、アルカリ性の重曹で中和され、汚れが落としやすくなります。クレンザーの代わりに使っても、粒子が細かく傷もつきにくい優れものです。

アルミ素材には使えません!!アルミ素材に重曹を使うと黒く変色してしまいます!!!

酢:酸性

石鹸カスや水あかなどのアルカリ性の汚れを取るのに役立ちます。酢にはO-157(病原性大腸菌)などに対する殺菌効果もあります。酢のにおいが気になる場合は、ホワイトビネガーかクエン酸で代用できます。クエン酸は濃度約2%(水1カップにクエン酸パウダーを小さじすりきり1杯程度)で使用します。

ただし、酢は揮発性ですが、クエン酸は揮発性ではないため、使用する場合には酸が残りべとつくことがあることに注意します。フローリング掃除などでは重曹で中和するか、二度拭きしましょう。また、お風呂掃除では、クエン酸の残った酸による水あかやカビ雑菌等の防止効果が期待できます。

穀物酢、米酢、りんご酢は使えますが、調味酢は使えません。

冷蔵庫の中を酢水で絞ったふきんで拭くと、脱臭、殺菌・防腐・防カビ効果が期待できます。

洗濯機に水をはり、水20リットルに対し、カップ1杯の酢を加え、数回まわした後、1時間ほど放置してから流すと洗濯槽のカビ取りや殺菌、防臭効果があります。

住まいを長持ちさせるために

家はこまめに手入れすることにより確実に長持ちします。

住まいをおびやかすさまざまな要素についてしっかりと理解しておきましょう。

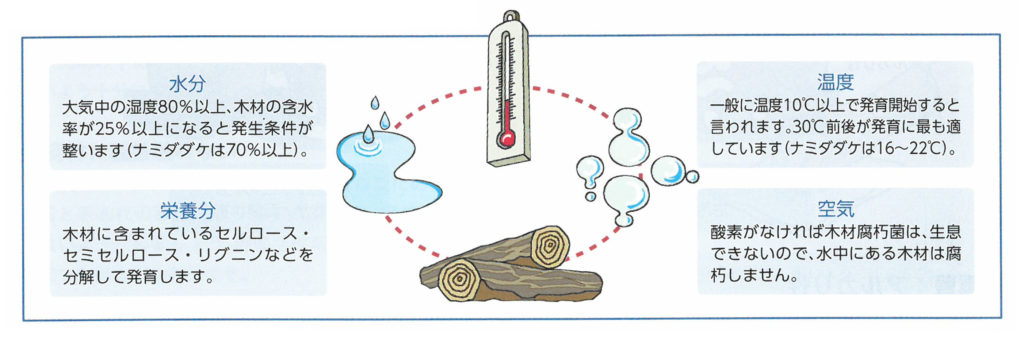

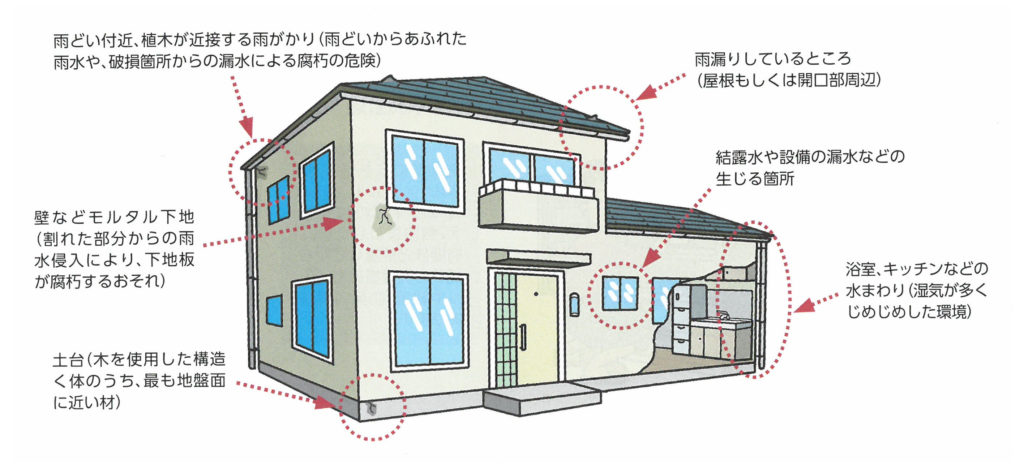

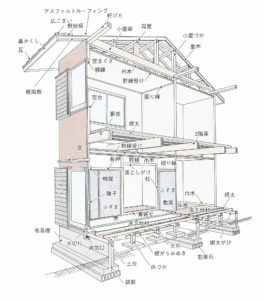

木造住宅における木部の腐朽やシロアリによる被害は、住まいの災害として深刻です。木を腐らせるのは、腐朽菌という微生物ですので、湿気を防止して腐朽菌を繁殖させないことが、木造住宅を長持ちさせる秘訣です。

腐朽菌が発生する4大条件

4つの条件のうち、空気や温度、栄養分(木そのもの)はコントロールが難しく、絶つことはできませんので、水分の管理が腐朽菌の生育を抑制するポイントになります。木材含水率が非常に高い(30%以上)場合や、継続して結露が起きているような場所では腐朽菌が発育しやすく、特に危険です。

被害を受けやすい所

下記の部分が要注意ですので、重点的に清掃、点検するようにしましょう。また、木部の腐朽の点検や補修は住まいの専門家に依頼しましょう。

被害を受けやすい所

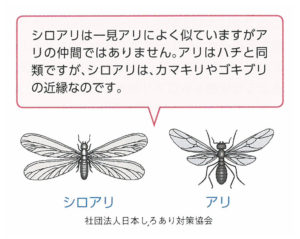

腐朽菌による被害とほぼ同様です。木部が腐朽すると、菌によって分解された成分の中にシロアリを誘引する物質が含まれる場合が多いため、木材が腐朽している部分はシロアリの被害を受ける可能性が極めて高くなります。

また、湿った木材を好み、湿気の多い床下などに害を及ぼしますが、イエシロアリは自ら水分を運ぶことができるため、被害が小屋裏まで及ぶことがあります。

その他、床下に残されたカンナくずや木片、建物周囲の木柱や木の垣根、木片などを巣としてシロアリが繁殖する場合がありますので、これらは除去しましょう。

発見法

発見法

当てはまることが1つでもある場合は、被害の大小を問わず、専門家に相談しましょう。

■4~7月に羽蟻を見かける(沖縄県では2月頃から)

働きアリでは、黒く硬い皮膚(クロアリ)と、白くて柔らかい皮膚(シロアリ)の違いがありますが、羽アリの状態ではどちらも黒く見えるため、下記の点でシロアリかどうかを判別します。

| シロアリ | クロアリ |

| 胴体は寸胴 | 胴体にくびれがある |

| 羽は4枚とも同じくらいの大きさ(等翅目) | 羽は前の羽が後ろの羽より大きい |

| 触角は直線的で鎖状 | 触角はL字型 |

| 兵アリ・働きアリは目が見えない | 目がある |

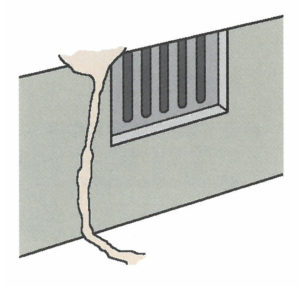

■床下の布基礎内部表面などに、地盤面から泥で固めたような道(蟻道)がある。または、木材の割れ目や継ぎ目に排泄物や土砂の盛り上がったかたまり(蟻土)がある

■床下の布基礎内部表面などに、地盤面から泥で固めたような道(蟻道)がある。または、木材の割れ目や継ぎ目に排泄物や土砂の盛り上がったかたまり(蟻土)がある

シロアリは光や熱が苦手なので、地下から浸食する木材をめざして登っていく時に、土と木材と排泄物と自分の分泌物を使ってトンネルをつくり、その中を通る習性があります。そのトンネル状の道を蟻道と言います。また、蟻土は同様の土の塊です。

蟻道や蟻土があると必ずシロアリが生息しているという訳ではありません(クロアリが作る場合もあります)が、見つけた場合には注意が必要です。

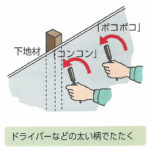

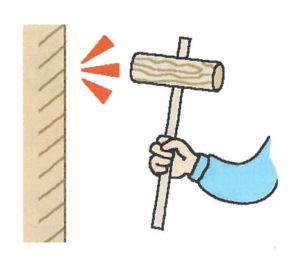

■床下の木材、地上の柱や梁などの木材を、木づちなどで叩くと空洞音がする

■床下の木材、地上の柱や梁などの木材を、木づちなどで叩くと空洞音がする

木の内側をシロアリに喰われて、空洞化しているおそれがあります。

空洞音がする場合、ドライバーなどの先の細いものを突き刺すと、簡単に穴があいてしまうこともあります。また、床を踏むとブカブカする場合も、シロアリ被害が進んでいるおそれがあります。

■近所でシロアリによる被害が発生している

近所で1件被害が発覚すると、周囲に半径40m程度の範囲で、地中に蟻道が繋がっている可能性があります。

■食痕などが見られる

■食痕などが見られる

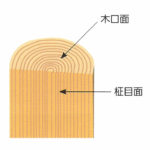

シロアリは木材の軟らかい部分を好んで食べ、硬い部分を食べ残すという特徴ある食痕を示します。そのため、木口面(こぐちめん)では同心円状に食痕が残り、柾目面(まさめめん)では直線に沿って食痕が残ります。また、柱などに小さな穴が無数に空いているような状態もシロアリ被害の可能性があります。

床下の点検方法

氷水を入れたグラスの表面には水滴が付きます。このように冷たいものに触れたりしたときに、空気中の水蒸気が水滴になる現象が「結露」です。

住まいの中でもさまざまな場所で結露が発生しますが、結露による水分は、カビの原因になったり、木を腐らせたりするため、なるべく結露が発生しないような対策が必要です。

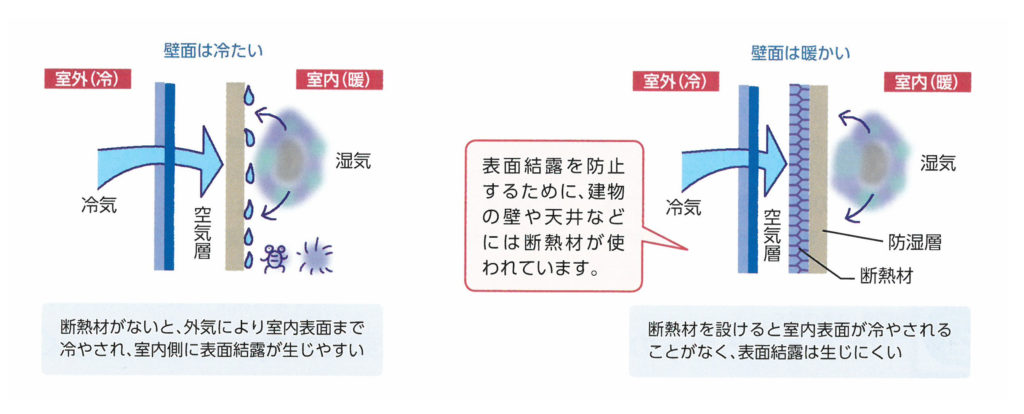

住まいにおける結露(表面結露)

湿気を含む温かい空気が冷えた壁や窓ガラスにぶつかり、空気中に含まれている水蒸気が冷たい水滴に戻り、窓などの開口部、壁面、押入れ、浴室などの仕上げ材の表面に水滴が付着し、壁や床のシミ・カビ、家財の汚損などにつながります。この表面結露を防止するために、建物の断熱構造化が有効です。

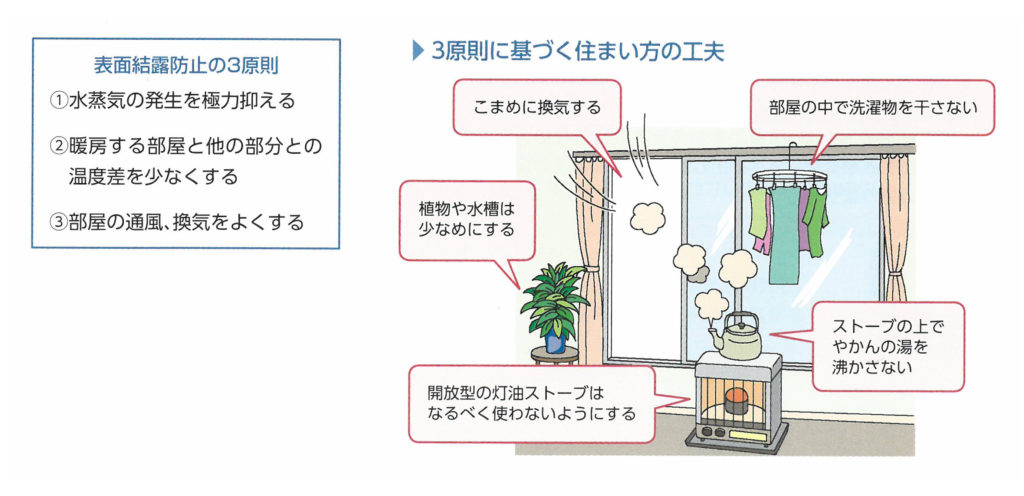

表面結露をふせぐ住まい方

結露を防止するには建物の断熱構造化だけではなく、住まい方の工夫も重要です。

- 水蒸気の発生を極力抑える

- ・料理をしている時には多量の水蒸気が発生するので、炊事中のキッチンでは換気扇を回す。

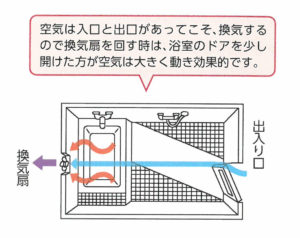

- ・入浴後の浴室は風呂のふたを閉め、窓を開けるか、換気扇を長めに回す。室内に水蒸気が入らないように、30分程度は浴室のドアはぴたりと閉めておき、その後、換気を効率的に行うためにわずかにドアを開けて、さらに換気扇を回す。

- ・加湿器等の過度な使用を控える。

- 部屋間の温度差を少なくする

- ・不快にならない範囲で、冷暖房の温度設定を外気に近づける。(冬20~23度、夏25~28度程度)

- ・隣接する二部屋間の温度差は極力小さくするよう努める。

- ・雨戸のある窓は、雨戸を使って風を防ぐ(強い風が当たると熱を奪われ、窓の温度が下がる)。

- 部屋の通風、換気をよくする

- ・カーテンは、暖かい空気は逃さないが水蒸気は通り抜けてしまうので、窓・サッシとカーテンとの間の空気は特に換気に注意する。

- ・温度の下がる早朝は結露が生じやすいので、これを防ぐために寝る前に5分間、窓を開けて換気する。

- 押入れなどの通風、換気をよくする

- ・押入れ、収納などは頻繁に換気して空気を入れ替える。また、すのこを壁と床に取り付け、布団や衣類が直接壁や床に触れないようにするとともに、ふすまを常時3cm程度開けておくなどの工夫をする。

- 家具などの裏側の通風、換気をよくする

- ・家具、ステレオ、ピアノ等は裏側にも風が通るよう、できるだけ壁面より5~10cm程度離して設置する。

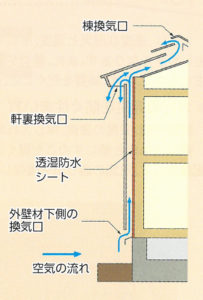

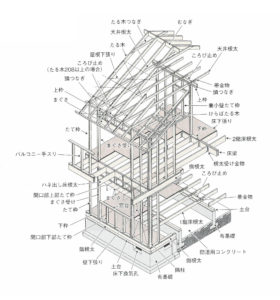

内部結露~外壁の内側の結露~

結露は、目に見えない外壁などの内部でも起こります。室内の水蒸気を含んだ空気が壁体内や床下や天井など、直接目には触れない内側に侵入し、外に抜けられずに外気により冷やされて内側で結露する現象です。

結露は、目に見えない外壁などの内部でも起こります。室内の水蒸気を含んだ空気が壁体内や床下や天井など、直接目には触れない内側に侵入し、外に抜けられずに外気により冷やされて内側で結露する現象です。

内部結露が起きると、内部の見えないところに水分が溜まり、木材を腐朽させ、老朽化の原因となり、気がついた頃には損傷が相当に進んでいることが多いので注意が必要です。

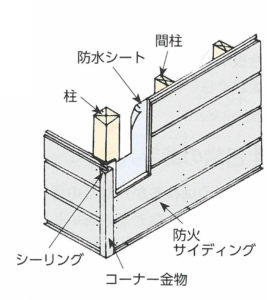

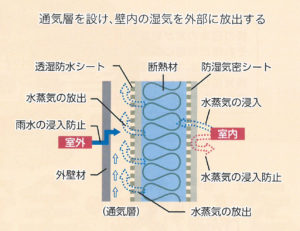

最近の住まいは、外壁内に侵入した水蒸気を屋外に放出させる装置として「外壁通気工法」を採用したり、「防湿シート」を活用して壁体内への水蒸気の侵入を防いだりする事例が多く、内部結露を防止するための様々な工夫がなされています。

構造体の壁と外壁材の間に、空気が通る隙間(通気層)を設けて、下側の換気口から外気を取り入れて、上側の軒裏や棟換気という部分から、外に空気を排出する工法です。空気は温度差や気圧差などで自然に下から上に流れる仕組みです。

【透湿防水シート】

さらに、構造体の壁の外側(通気層の内側)に「透湿防水シート」を張ります。このシートは、壁の中の湿気は通すが、水は通さないので、外部の雨水の侵入を防止して、壁の構造体の中で滞留している湿気を通気層に逃がすことができます。

また、室内側には内壁下地材と断熱材の間に防湿気密シートを張り、室内側から壁体内への湿気の流入を防ぎます。

【点検で内部結露を見つける】

外壁通気工法や、防湿気密シートの水蒸気遮断性能などは有効ですが、いずれも完全に内部結露の危険をなくせるとは言えません。

例えば、防湿気密シートは隙間なく完全密閉しながら張る必要がありますが、実際には施工上、さまざまな部分での取り合いなどでやむを得ず防湿層を切ったり、あるいは小さなキズが生じたりすることもあり、完全密閉は難しいのです。

さらに外壁の仕様にも影響され、防湿気密シートをすり抜けた水蒸気を壁体外に抜けるかどうかという点で、外壁側が透湿性の高いものであれば内部結露の心配が少なくなり、外壁に透湿抵抗の大きな構造用合板を使用している場合は内部結露しやすくなります。

また、高気密住宅である場合や、電気式乾燥機の使用や室内干しなどで水蒸気が大量に発生する生活を送っている場合も、内部結露の危険は大きくなります。

そこで、ダブルチェック機能として、点検で兆候を探ることが有効になります。

例えば、危険のない範囲で、定期的に床下や、天井裏、あるいは下屋部分(下端)などを点検し、「カビくささ、腐朽の状況、水滴の有無」などの内部結露につながる状況を探します。何か気になることがあれば、すぐに住まいの専門家に相談しましょう。

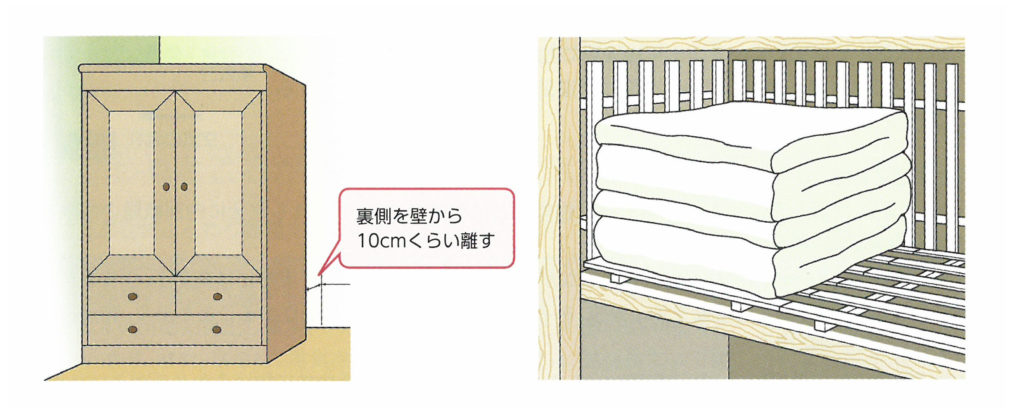

カビは、適度な湿気と温度、そして栄養のある所にはどこでも繁殖し、温度25~30度、湿度70%以上になると急激に発生しやすくなります。また、建材や仕上げに使われる接着剤や糊を栄養分として、結露によるシミや湿度のある場所に発生するので、まず、結露を防ぐこと、通風をよくすることが重要です。

カビの発生を防ぐ住まい方

部屋の隅、家具の裏側、押入れ等は空気がよどみ、湿度が高く、カビが生えやすくなっています。

押入れ床と壁にすのこを置く、家具の裏側は壁から10cmほど離す、押入れの中の物も壁にはつけずに置くなどの配慮をして、空気の通り道を確保しておきましょう。

カビが発生した場合の対処

カビが発生したらすぐ取り除くことが重要です。もし、放置してひどくなってしまったカビを見つけた場合は、住まいの専門家に依頼しましょう。特に、ビニルクロスの裏側にカビが発生してしまうと、貼り替えるしかありません。

マグニチュード

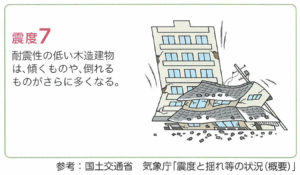

マグニチュードとは地震そのものの規模を示す単位で、数字が大きくなるほど、地震が大きいということです。マグニチュードが1違うとそのエネルギーは約32倍になるといわれています。震度とはある場所での揺れの大きさを示し、マグニチュードの大きい地震でも、震源から距離が遠ければ震度は小さくなります。

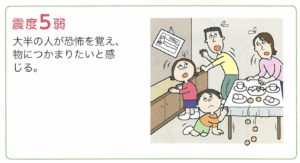

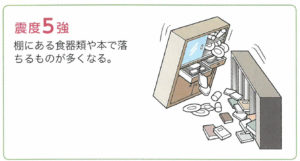

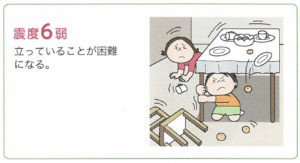

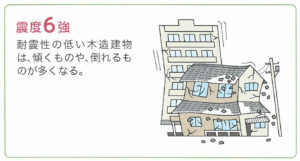

震度の知識

万一の地震に備えて

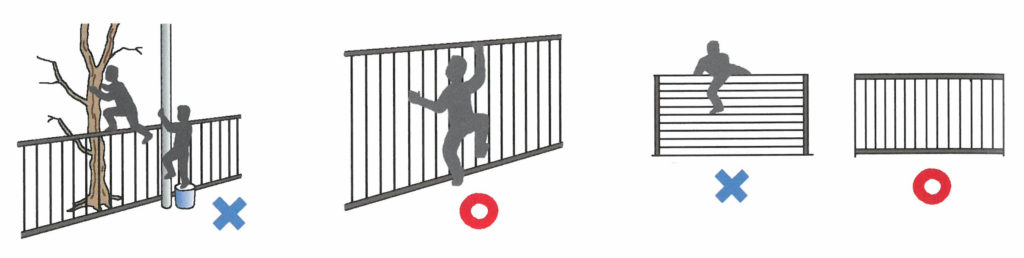

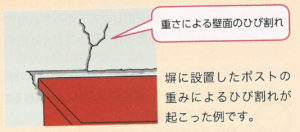

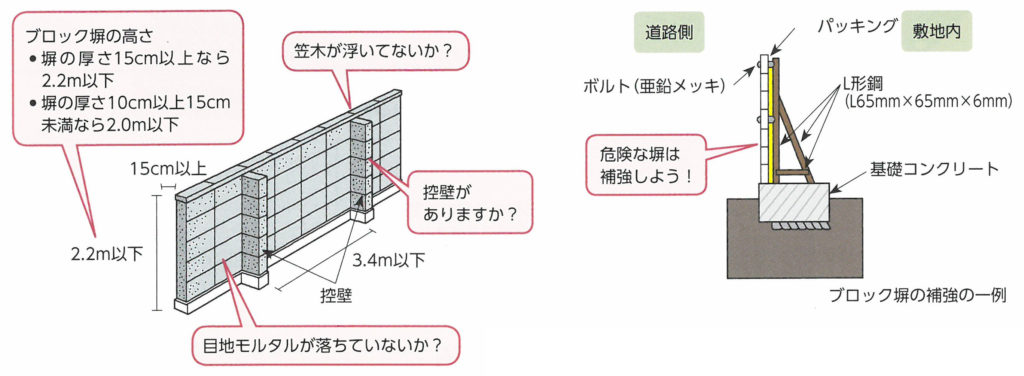

門・塀

住まいの耐久性には注意をしていても、地震の時に建物の外に出ていた場合には、門や塀の耐久性がとても大切です。これまでに発生した地震でも、ブロック塀や石造の塀などの倒壊により多くのけが人や死者が出ています。また、倒れた塀が道路を分断して、被災後の避難や救助、消火活動などの妨げになった事例もありました。

正しく工事がされていないものや、老朽化しているものは早めに住まいの専門家の点検をうけ、取り壊すか、補強しておくことが必要です。参考としてブロック塀の補強の一例を示しておきますが、なるべく危険な塀は取り壊して安全にしておきましょう。

›ブロック塀の確認事項、補強方法

家具の配置

家具の配置

地震時の安全、さらにその後の避難などを考慮して、家具の配置に関しては、下記のことに注意しましょう。

- 寝室、幼児・高齢者のいる部屋になるべく家具を置かない。

- 部屋の出入口付近や廊下、階段等に物を置かない。

- 地震時の出火を防ぐため、火気の周辺に家具を置かない。

- 家具の上にガラス製品等壊れやすい物を置かない。

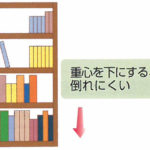

家具の転倒防止

家具対策の基本は、地震で揺れても倒れないように固定することです。まず、以下のことに注意し、さらに家具が転倒しないように固定する方法を考えましょう。

家具対策の基本は、地震で揺れても倒れないように固定することです。まず、以下のことに注意し、さらに家具が転倒しないように固定する方法を考えましょう。

- じゅうたんや畳に背の高い家具を置かない。

- 重い物を下の方に収納し、倒れにくくする。

- 前のめりより、後ろもたれ気味に置く。

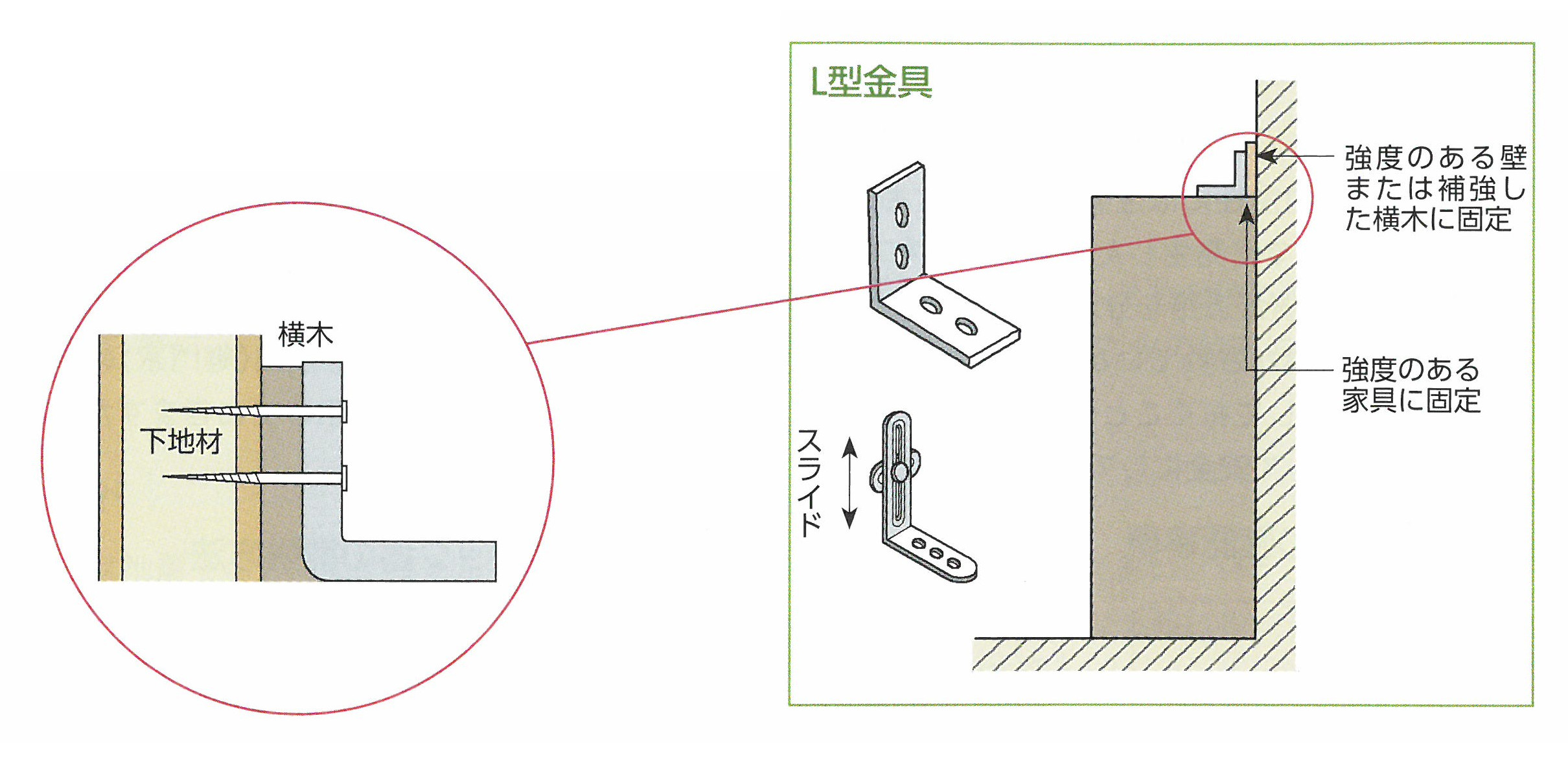

›家具を取り付ける頑丈な部分を見つける

転倒防止器具を取り付けて固定などをするため

には、設置する壁に十分な強度が必要です。固定する際は、薄い壁を避け、頑丈な柱などに固定するようにしましょう。柱などが無い場合には、壁の中の下地材(下地の桟など)がある場合にネジなどで家具を固定しましょう。下地材の位置等を見分ける場合は、下地探知用センサーの機器、市販の専用プッシュピンといった器具を用いる方法や、打診による方法で判断できます。

また、工法によっては桟が入っておらず、壁に直接ネジ止めができないものがあります(この場合には補強する方法があります)。壁には多くの種類があるため、わからない時は住まいの専門家に相談しましょう。

›家具をしっかりと固定する

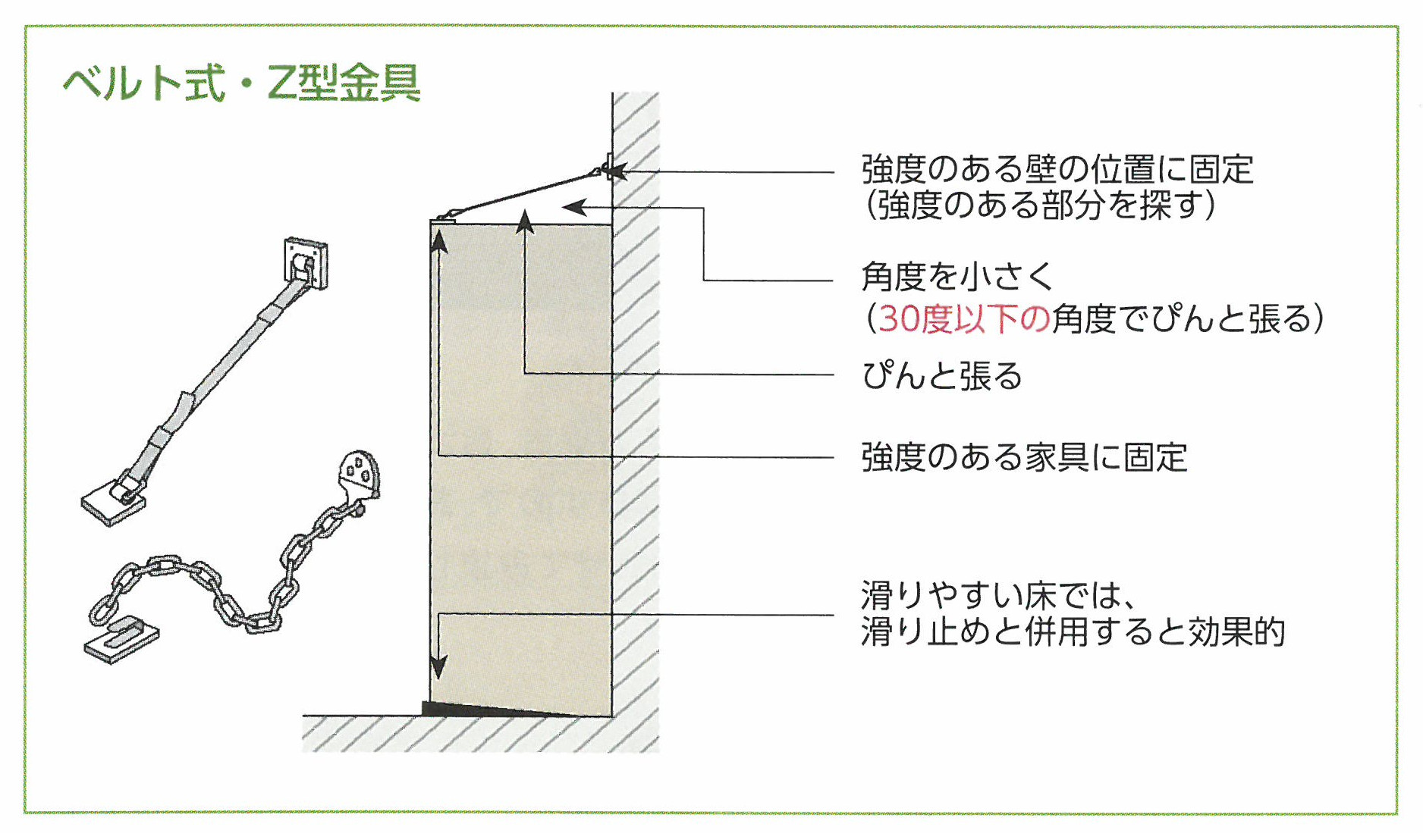

L字金具等を用いて、しっかりと家具を壁や床などに固定します。

L字金具での壁への固定が困難な場合には、取り付け位置がある程度自由なベルトやZ型の固定器具もある。

地震が来たら

1.火の始末

使用中のガスコンロやストーブなどの火を消します。給湯器も忘れないようにしましょう。

2.電気を止める

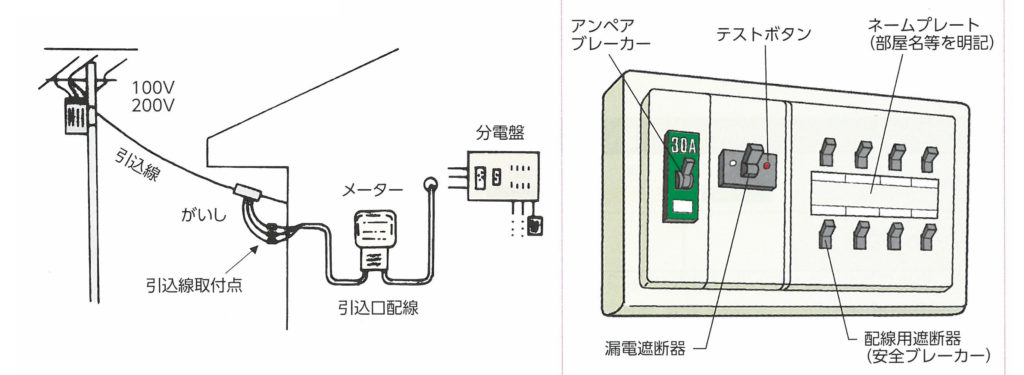

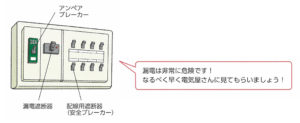

分電盤のアンペアブレーカーのスイッチを切り、住まいに送られる電気を止めましょう。

3.出口の確保

地震の揺れによって、窓枠や戸が変形し建具が開かなくなることがあります。身の安全が確保されたら揺れの合間をみて、扉や窓を少し開き避難出口を確保しましょう。

地震の後の点検

地震の後、住まいを十分に点検しましょう。

- 屋根瓦のずれ

- 給排水管の漏水、ガス漏れ

- 門・塀の割れ、傾き

- 基礎、外壁の割れ

- 建具の開閉

※大きな損傷個所が発見された場合には、すぐに住まいの専門家に依頼しましょう。

住まいの災害の中で最も多く、その被害も深刻なのが火災です。

火災は一瞬のうちに家屋や家財を灰にしてしまう恐ろしい災害であり、逃げ遅れた高齢者や乳幼児が死亡するといったことが後を絶ちません。普段より、火災予防に心掛け、災害時の対処法も十分認識しておきましょう。

コンロの火がついている時は、目を離さない、いなくならないことが大切です。

出火防止

1.日常の炊事

火の始末はしっかりと行いましょう。ガスコンロを使用している最中は、絶対にその場を離れないようにしましょう。

2.天ぷら油

加熱しすぎると発火します。油温度の管理には十分注意し、万一発火した時は慌てずに、ぬらしたバスタオルやシーツを掛けるか、消火器などで消化しましょう(火は空気をさえぎると消えます)。この際鍋をひっくり返すと危険ですので、十分注意して下さい。

›天ぷら油の発火点

天ぷら油は約340度が発火点です。天ぷらを揚げる油の適温は約180度なので、この温度で発火することはありません。しかし、鍋を火に掛けっ放しにしておくと、油の温度は急に上昇し、約340~370度に達すると一気に燃え上がります。

3.設備機器の取扱い

ガスや石油、電気などを利用した設備機器は、誤った使用をすると発火するおそれがありますので、取扱説明書などに従って正しく使用しましょう。

火がでたら

1.通報

一人で消そうとせず、大声で近所に知らせ、119番への通報など協力を求めましょう。

2.初期消火

出火初期のうちは消火器などを用い、火事を大きくしないことが大切です。しかし初期消火はカーテンや家具に火が燃え移り、天井に炎が及ぶまでが限界です。それ以前でも、刺激性の強い臭いの煙を感じた時には、早めに避難しなければなりません。

3.避難

万一に備え住戸内や敷地内の避難経路を確認しておきましょう。また、乳幼児や高齢者は早めに避難させるように心がけましょう。

住宅用火災警報器

2004年6月に消防法の一部改正があり、戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備が設置されているものを除く)について住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。

新築住宅への設置は既に義務化されています。既存住宅については、各自治体の条例により、時期は多少前後しますが、2011年6月1日(の前後日)までに全国で義務化されます。

電源は乾電池、家庭用電源の2つのタイプがあります。乾電池タイプは配線工事が不要なため、誰でも取付ることができ既存住宅への設置に適しています。

取付箇所は、寝室と階段室は全国一律で義務付けられており、台所等は地域により市町村条例でそれぞれ義務付けられています。お住まいの地域の取付箇所については、総務省消防庁のHPで詳しく確認することができます。

※上記のほか、市町村の火災予防条例により、台所やその他の居室にも設置が必要な地域があります。詳しくは管轄の消防本部・消防署へお尋ね下さい。

台風の接近にそなえて

| 雨どい | 落ち葉や泥を取り除いて、水はけをよくしておきます。また、雨どいの接合部の外れ、受け金物のゆるみなどを確認し、固定しておきましょう。 |

| 排水溝 |  敷地内の雨水はすみやかに敷地外へ排出することが大切です。敷地内や周辺の排水溝、ためますなどを点検し、雨水がすみやかに流れるように掃除しましょう。 敷地内の雨水はすみやかに敷地外へ排出することが大切です。敷地内や周辺の排水溝、ためますなどを点検し、雨水がすみやかに流れるように掃除しましょう。 |

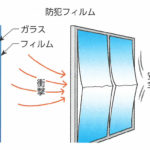

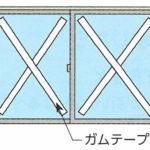

| 窓 |   雨戸やシャッターは閉めましょう。雨戸のない窓は、飛来物で建具やガラスが破損することが考えられる箇所に、外部から板などで窓を保護しましょう。ガムテープだけでも補強にまります。また、窓ガラスの室内側に「防犯フィルム」を貼ることも、強風で窓ガラスが割れた場合の、ガラス飛散防止に効果があります。 雨戸やシャッターは閉めましょう。雨戸のない窓は、飛来物で建具やガラスが破損することが考えられる箇所に、外部から板などで窓を保護しましょう。ガムテープだけでも補強にまります。また、窓ガラスの室内側に「防犯フィルム」を貼ることも、強風で窓ガラスが割れた場合の、ガラス飛散防止に効果があります。 |

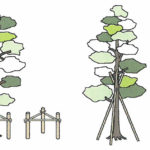

| 植木 |  強風で枝が折れて、建物を破損したり、電線等に引っ掛かったりしては大変です。添木をする、あるいは張り出した枝や電線に近い枝などは切り落としておきましょう。 強風で枝が折れて、建物を破損したり、電線等に引っ掛かったりしては大変です。添木をする、あるいは張り出した枝や電線に近い枝などは切り落としておきましょう。 |

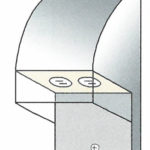

| 屋外コンセント |  ガーデンライト(庭園灯)の設置などに使用している屋外コンセントは、雨水等が入り漏電することがないように、防水カバーの破損がないことを確認しておきましょう。さらに板等の丈夫なもので、飛ばないようにしっかりと覆いを取り付けましょう。 ガーデンライト(庭園灯)の設置などに使用している屋外コンセントは、雨水等が入り漏電することがないように、防水カバーの破損がないことを確認しておきましょう。さらに板等の丈夫なもので、飛ばないようにしっかりと覆いを取り付けましょう。 |

台風の来襲時

1.雨水の吹込み

台風の来襲時には、強い風雨が横殴りに叩きつけられ、思わぬ所から雨水が吹き込みます。あらかじめ各部屋にタオルや雑巾を用意して備えましょう。尚、このような場合、後で雨漏りの箇所を見つけるのは難しいので、雨漏りのあった時は、その時の風の方向を記録しておくと、後日の点検や補修に役立ちます。

2.窓ガラスが割れた時

合板かビニールシート等をガラスの割れた箇所に合わせて切り取り、梱包用粘着テープなどで窓枠に固定します。これらの用意がない時には、応急的にたたみを立てて窓をふさぐことも効果的です。放置すると風の進入口となり、被害が家屋全体に及ぶことになります。

3.洪水注意報がでたら

浄化槽の送風機に侵水のおそれのある場合には、一時的に電源を切ります。床下収納庫は中身を出しましょう。また、床上浸水のおそれのある場合には、家具や寝具、たたみなどを2階に移動しましょう。浸水時は水道が使えなくなることがあるので、飲料水等を確保しておきましょう。

台風が去ったら

住まいの風通しをよくして、濡れたものを早めに乾かしましょう。以下の点検個所を確認し、損傷部分を補修しましょう。また、切れた電線は感電のおそれがあります。近寄らずすぐに電力会社に連絡しましょう。

- 屋根瓦のずれ、はがれ

- 屋根の谷部分やバルコニーの排水溝のつまり

- 雨どいのたわみ、はずれ

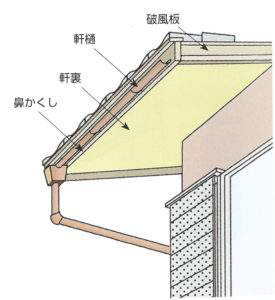

- 破風板・鼻かくしの損傷

浸水したら

1.床下浸水

水が引いた後、なるべく早く乾かすことが必要です。しかし、浸水の水が汚水である(汚水を含む)場合もあり、そのまま放置しておくと、床下部分に乾いた時に汚れが残る、もしくは床下が臭気を放つようになり、室内に上がってくることもあります。従って、水が引き始めたら、浸水した部分のうち洗える箇所については、できるだけ、きれいな水で洗い流すことを心がけます。また、木材などは水分に弱いものが多いので、なるべく早く乾燥させましょう。さらに、浸水は病原菌で汚染されていることもあるので、汚れを落としてから、消毒をしておくとよいでしょう。各自治体などで、浸水の後に、被害を受けた方向けの消毒用の薬剤などを無料配布することがありますので、まずは住んでいる地域の市役所、区役所、町役場などに確認してみましょう。

2.床上浸水

床や壁に相当の期間、湿気が残ります。部屋や押入れ、家具などの清掃、乾燥に努め、辛抱強く湿気を取りましょう。また、浸水した水が汚水である、もしくは汚水を含む場合もありますので、床下浸水の場合と同じように、消毒の方法や使用する薬剤の配布などについて、住んでいる地域の市役所、区役所、町役場などに確認してみましょう。また、水道に影響を及ぼす場合もありますので、浸水の後は、水道水にも十分注意して、異臭やおかしな味などを感じたら、すぐに水道局に相談しましょう。

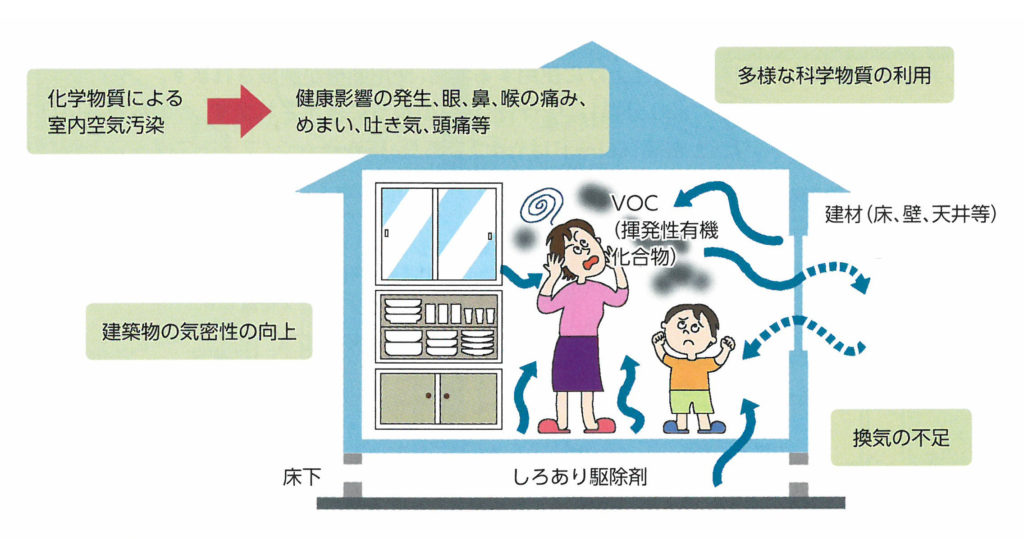

揮発性有機化合物(VOC)

住宅内に放出された化学物質等の影響により室内の空気が汚染され、その汚染により引き起こされる様々な健康障害の総称をシックハウス(症候群)といいます。頭痛、吐き気、目の痛み、咳、皮膚炎など、発症する症状は人により様々で、発症の仕組みも未解明な部分がたくさんあり、近年大きな社会問題になっています。人体に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質には、揮発性有機化合物(ホルムアルデヒド、トルエン等)や有機リン系殺虫剤のクロルピリポスなど色々なものがあります。これらの化学物質の中には、建材、あるいは工事の時に使用された接着剤や塗料、防虫剤などから放出され、室内の空気を汚染するものがあります。

こんな物質に要注意!

ホルムアルデヒド

【主な症状】目をチカチカさせたり、喉を痛くさせる

【潜伏先】合板やボード類に使われる接着剤壁紙、壁紙用接着剤の防腐剤

トルエン/キシレン

【主な症状】倦怠感や知覚異常、吐き気を催させる

【潜伏先】施工用の接着剤/塗料の溶剤

木材保存剤

- 木材の防腐・防蟻、防虫、防カビを目的とした薬剤

- 土台などの木材処理に利用される

可塑剤

- プラスチックの材料を加工しやすくするために添加する薬剤

- ビニルクロスや合成樹脂系のフローリングに利用される

防蟻剤

- シロアリによる被害を防ぐために用いられる薬剤

- 土台などの木部や土壌処理に利用される

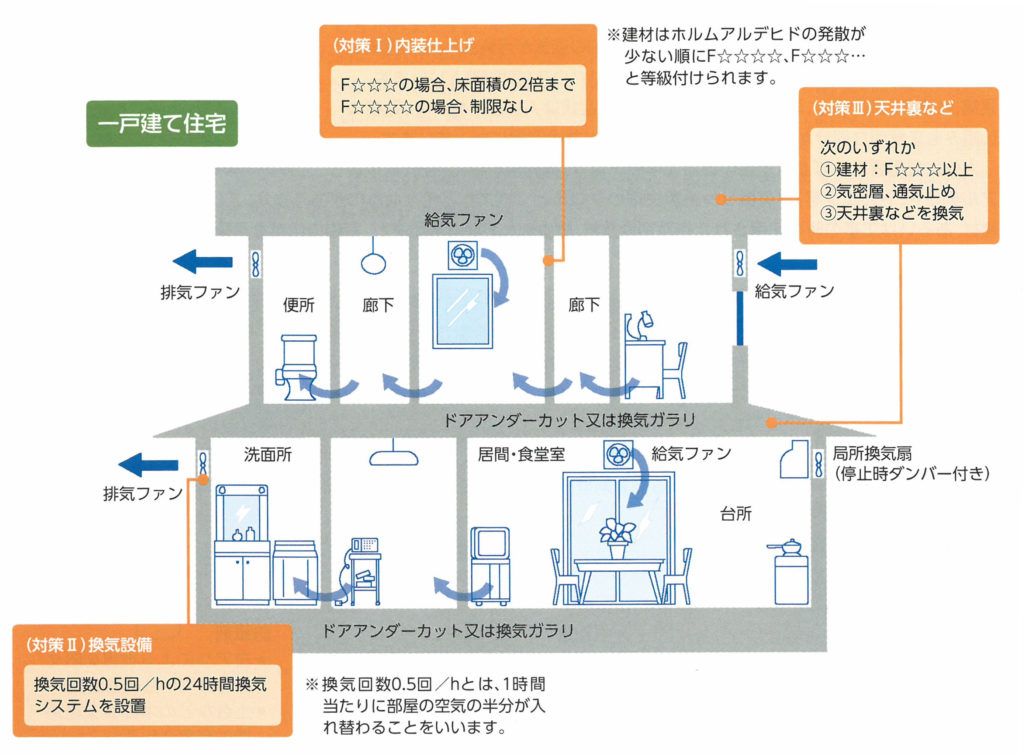

2003年建築基準法の改正

「シックハウス症候群」の訴えが急増したため、2003年に建築基準法が改正され、ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物(VOC)13物質について、使用禁止や使用制限などがかけられるようになりました。改正建築基準法に基づくシックハウス対策は、以下のようになっています。

ホルムアルデヒド対策

ホルムアルデヒドは木質建材などに使われている刺激性のある気体です。

(対策1)内装仕上げの制限

ホルムアルデヒドを発散する建材を内装仕上げに使用する場合、使用面積が制限されます。

建材をホルムアルデヒドの放散量により分類し、「F☆☆☆☆」のように表示されます。☆の数が多いほどホルムアルデヒドの放散量が少ないため、最高グレードは☆4つであり、「F☆☆☆☆(フォースター)」と呼びます。

(対策2)換気設備設置の義務付け

原則として全ての建築物に24時間機械換気設備の設置が義務付けられています。

(対策3)天井裏などへの使用制限

天井裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置を行います。

クロルピリポス対策

居室を有する建築物には、シロアリ駆除剤のクロルピリポスの使用を禁止しています。

注意すること

建築基準法では揮発性有機化合物(VOC)を放散するおそれのある建築材料の使用等を制限していますが、住宅内部では建築材料以外にも家具や防虫剤、カーテンなど、ホルムアルデヒドやそれ以外の揮発性有機化合物(VOC)を含むものが存在しています。新築住宅では、新しい家具、新しい材料が使われていることや、建材からの放散量も新築時が最も多いことなどから、特に注意が必要です。また、最近建てられる住宅は気密性が高くなっていますので、換気にも気を配る必要があります。

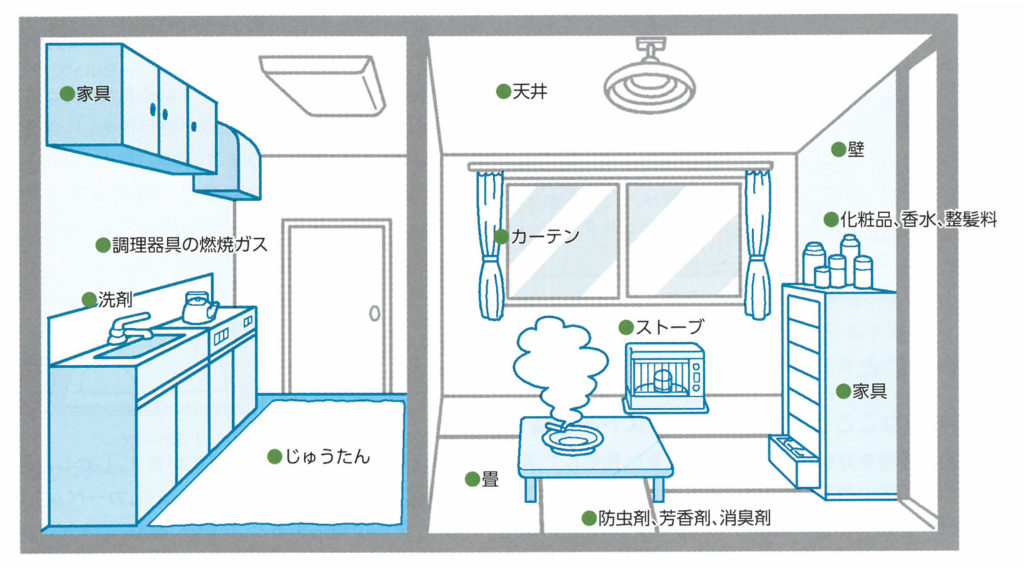

化学物質の主な発生源

1.入居直後の換気は特に十分に行う

引渡し後しばらくの間は比較的、揮発性有機化合物(VOC)の濃度が高くなります。特に接着剤や塗料が十分に乾燥しきらない状態で入居することは避けましょう。また、入居後も積極的に換気を行ってください。

2.日常生活で常に換気を心がける

建材以外でも家具やカーテンなど、入居者が持ち込むものの中に揮発性有機化合物(VOC)が含まれている場合もありますので、揮発性有機化合物(VOC)の滞留を避けるため、常に通風・換気を積極的・計画的に行ってください。

3.住みながら工事をする際は工事区域を分けて

居住しながら、何らかの工事をする場合は、居住区域と工事区域を区画するとともに、特に換気への配慮をしましょう。十分に余裕を持たせた工期を設定し、十分な乾燥期間をとらずに工事直後の部屋で居住することは避けて下さい。また、この場合にも十分に換気を行いましょう。

4.症状を覚えた場合は専門の医師へ

上記の措置を行っても症状が改善されない場合は、専門の医師の診断を受け、さらに設計・施工者にも相談しましょう。

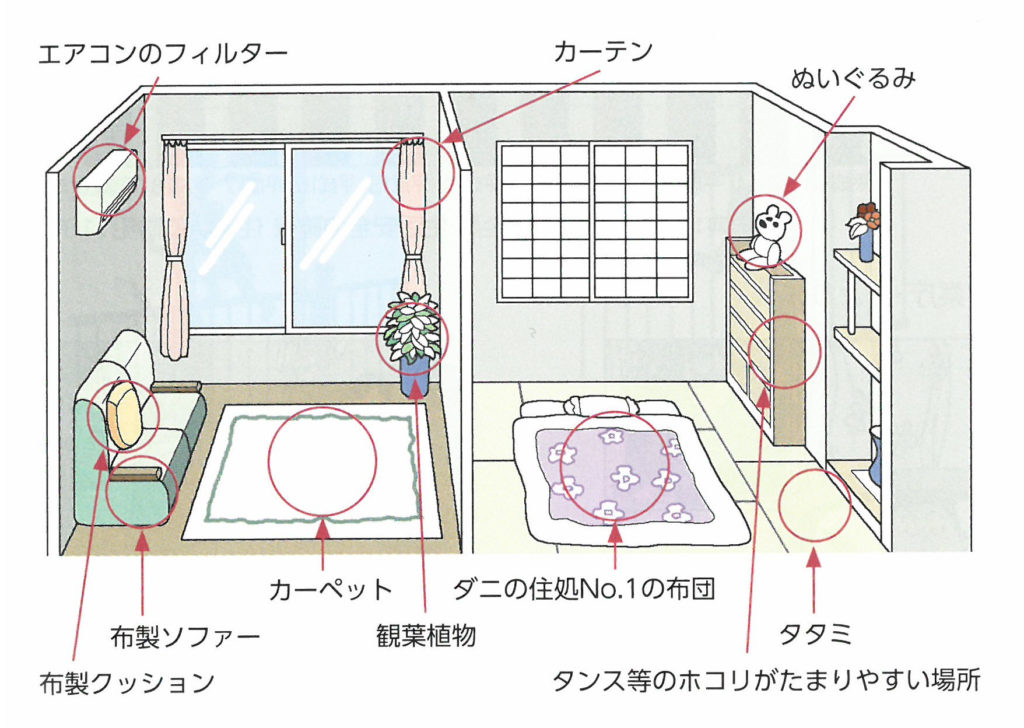

ハウスダスト

ハウスダストとは、ダニやカビを代表とする室内に浮遊する微粒子です。これらが、アレルギー症状や、花粉症、ぜんそく等のアレルギーの原因となることは知られていますが、シックハウス症候群も化学物質を原因とするだけではなく、カビ・ダニなどの生物物質とも絡んで症状をきたすため、両面の対応が必要です。ハウスダストそのものは、チリ、ホコリ、ダニの死骸、ダニのフン、繊維クズ花粉や胞子、たばこの煙粒子など沢山の種類がありますが、いずれも目に見えないくらいの小さいホコリです。

最近の家は、気密性が高くなっているため、目に見えるホコリなどは、ほうきやモップで取り除けても、ハウスダストは取り除けない状態にあります。実際、アルミサッシ等で、完全に締め切られた状態の部屋で、はたきやモップ等で掃除しても、目に見える部分の掃除は出来ても、細かいホコリを撒き散らしている状態になりがちです。

生きているダニは、アレルギーの原因(アレルゲン)とはならないと考えられますが、ダニの死骸やフンがアレルゲンとなります。

注意すること

日常の様々なこころがけでハウスダストを軽減

ダニは高温多湿を好むため、一般的には夏に発生して活動し、冬は活動しないものといわれています。しかし、最近では暖房器具や加湿器の普及、生活様式の変化などから、時期を問わずダニが活動しやすくなっています。カーペットやたたみ、カーテン、衣類などを不潔にしているとダニの発生の原因になり、ダニが発生すると、かゆみ、腫れ、ニキビ、喘息などさまざまな病気の原因になるといわれています。予防法は、何といっても掃除をよくすることと、多湿にならないように換気をよくすることです。

1.部屋をこまめに掃除(1㎡当たり1分が目安)

掃除機の使用は、ダニの捕獲と同時にたたみの乾燥にも役立ちます。日常多くの時間を過ごす部屋は家具を少なくし、掃除しやすくしておきましょう。また、床をフローリングやクッションフロアーなどにすることも掃除しやすくするために効果的です。部屋の中の棚や家具の上のホコリは、ハタキなどで撒き散らさず、掃除機で吸い取るか、雑巾で拭き取るようにしましょう。ハウスダストを撒き散らさないようにしながら吸引する掃除機が販売されているので、これらを活用すると特に効果的です。また、吸い込んだホコリが掃除機の排気から出ているようなタイプの掃除機で掃除すると、またホコリを撒き散らしてしまうことになるので注意が必要です。

2.通風と換気は大切

窓やドアを開放するだけでなく、風の通りにくい押入れやタンスも出来る限り開けて換気を良くしましょう。但し、近くに道路や工場がある場合、もしくは花粉が飛散しやすい時期は、かえって汚れた空気や花粉を室内に入れてしまうので注意が必要です。空気の通りにくい場所では、浴室やトイレの換気扇はなるべく機械換気設備を24時間、回しておきましょう。梅雨時の少し前から布団乾燥機や除湿器を使用すると、ダニが発生しにくくなります。

3.室内のダニの温床を排除

カーペットは、ホコリがたまりやすいので使用を避けます。特に、たたみの上には敷物(じゅうたん、カーペット等)は使用しないようにしましょう。たたみの通気性を悪くし、ダニの格好の住みかとなります。やむをえない場合はこまめに掃除機を使い、吸い取りましょう。同様に、ぬいぐるみなども、ダニが付きやすいので置かない、または、こまめに掃除機で、吸い取ることが重要です。カーテンや布団もダニの温床になりやすので、ほこりなどをこまめに掃除機で吸い取り、カーテンは平織、プリントなどの洗濯しやすい生地を用いて、こまめに洗濯を行います。ふとんは、天日干しをした後は、必ず掃除機でほこりなどを吸い取りましょう。室内にあるさまざまな備品も、ほこりがたまるとダニの温床になりますので、棚や額は極力外しましょう。照明器具は、天井に直接つけるか、もしくは雑巾がけしやすいよう単純な形のランプシェードを選びましょう。観葉植物やペットなども、ダニの温床となりやすいので、なるべく室内での動物飼育は避けるとよいでしょう。

ダニの繁殖する条件

- 温度25~30度

- 湿度60~85%

- 餌となるほこり、フケ、皮脂などがあること

- 潜り込む場所があること

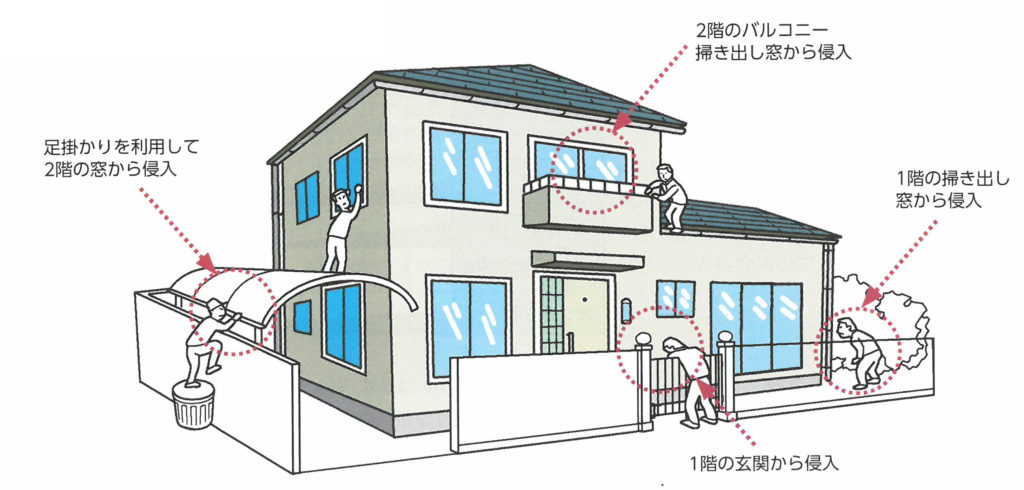

※住宅等侵入犯罪には3つの手口があります。

空き巣

家人などが不在の住宅の屋内に侵入し、金品を盗むもの

しのび込み

夜間、家人などの就寝時に住宅の屋内に侵入し、金品を盗むもの

居空き

家人などが昼寝や食事をしているすきに住宅の屋内に侵入し、金品を盗むもの

泥棒が入りにくい家

戸建て住宅へのおもな侵入経路

泥棒が入りにくい家にするために

警視庁調査によると、泥棒が侵入を諦める所要時間は半数程度が5分程度、犯行にかける時間は10分程度という傾向が多く見られます。泥棒が簡単に入りにくい家にすれば、侵入は防げるのです。そのために何をすれば効果的かを考えてみましょう。

1.外灯を付ける

昼間の空き巣ねらいを除き、防犯灯の設置されている家は泥棒が入りにくいものです。人を感知して点灯、自動消灯するセンサーライト(人間感知型自動点滅ライト)などは不在の時も防犯に役立ち、車庫にも効果的です。

2.高い植木やバルコニー下の足掛かりなどを置かない

樹木やブロック塀が家に接していると、2階に侵入しやすくなります。塀・柵・生垣は、見通しをよくして、乗り越えや、すり抜けがしにくく、上方への足場にならないように工夫しましょう。生垣には、とげのある低木が効果的です。周囲からの見通しを良くし、侵入者が身を隠せないよう、庭木の手入れは大切です。庭木やエアコンの室外機などは、2階への足場にならないように留意しましょう。また、バルコニー下などにある移動可能なものは撤去し、死角のできない位置に移動しましょう。庭や敷地内空地には、足音がする砂利などを敷き、門には門扉やインターホン等をつけるなどして敷地内へ簡単に出入りできないようにしておきましょう。

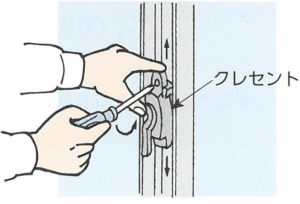

3.窓に補助錠などを付ける

戸建て住宅への侵入の過半数は窓ガラスの破壊によるものです。これに効果的な対策は、「ロック(鍵)付きクレセントに変える」、「窓の補助錠をつける」、「ガラスに防犯フィルムを貼る」の3つです。

窓に補助錠付いていたり、クレセントが鍵付きであったりすれば、ガラスを割っても窓を開けることができません。また、防犯フィルムをガラスに貼る事で、ガラスを割る事が困難になります(ガラスを衝撃に強い合わせガラスに替えるもの効果的です)。また、ガラスの破壊を感知して大音響を発するガラスセンサーを設置するなどの方法もあります。

4.掃出し窓に雨戸やシャッターを付ける

窓の中でも掃出し窓(ほうきで掃除をしたときにごみが掃き出せる窓)は特に狙われやすく危険なので、雨戸かシャッターを付けます。さらに、雨戸錠(サル又は止め金具とも言います)を上下に付け、敷居が木製の場合は、ドライバーやバールなどで雨戸を外されやすいので、「外れ止め」用の金具を付けます。雨戸を閉めた時は、雨戸に付いている上下の錠を必ず掛けましょう。

シャッターの場合、後付けにするなら上げ下げ式開閉タイプで、スラット(シャッターの戸の部分)を下ろすと自動的に施錠される構造のものがよいでしょう。

浴室やトイレなどの高窓も、面格子を設置する必要があります。また、面格子を付けていても窓に錠が掛かっていない場合には、格子を外して侵入される恐れがありますので、しっかり施錠しましょう。

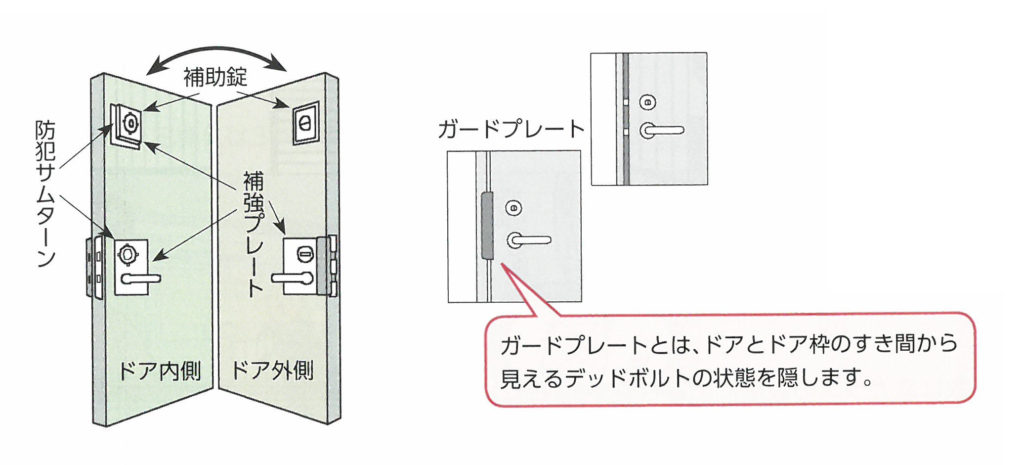

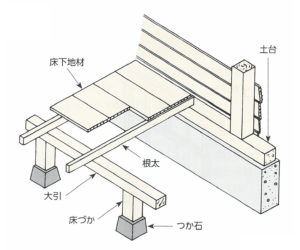

5.玄関にツーロック(鍵2つ)以上付ける

一般に「ワンドアツーロック」とは、1つの扉に2つの錠前を取り付けることです。

扉に複数の錠前が付いていれば、ピッキングやサムターン回し、暴力破壊行為に有する時間も2倍、3倍になり、有効な防犯対策となります。

外開き扉には防犯性能の高い箱錠や本締錠の2つを組み合わせたツーロックが最も効果的です。また、さらに防犯金具としてガードプレートを取り付けるとより安心です。

扉センサーのアラームの設置も効果的ですがピッキングに的を絞った警報装置なので、地域の犯罪傾向などを考慮した上で利用するようにしましょう。また、玄関にモニターテレビ付インターホンを設置すると、不意な来訪者を夜間でもはっきり映し出します。

6.不在と見せないための方策を心がける

泥棒は侵入前に何らかの確認をします。監視カメラや補助鍵などの設備だけで安心せず、下記のような生活上の方策を心がけましょう。

- 外出時は雨戸とカーテンを閉めるようにしましょう(中が丸見えだと不在であることがわかるため)

- 旅行等、長期不在にするときには隣近所へ声をかけておくと共に、郵便物・新聞などの配達を止めて不在であることをわからせないための工夫をしましょう。

代表的な防犯システム

- 警備保障サービス(訓練された警備員が自宅まで駆けつけます)

- ホームセキュリティー(空き巣ねらいや押し売り、火災やガス漏れまで警備会社が監視します)

- 赤外線警報器(見えない赤外線が防壁を作り敷地内を守ります)

- 防犯カメラ(監視を居住者が行います)

- 防犯センサー、防犯ベル(衝撃を受けたり、破壊されると大音響で警笛が鳴ります)

犯罪者の心理

空き巣対策を確実に行うためには、犯罪者の心理を知ることも重要です。警視庁のHPでは泥棒撃退診断(提供:警視庁)を行っています。泥棒心理についてわかりやすく教えてくれますので、防犯対策に役立ちます。また、さらに重要なのは、お住まいの地域の現状を知ることです。同じく警視庁では犯罪発生マップを公開しています。自分の地域が犯罪多発地域かどうか確認しましょう。

その他の生活上の注意

- 家にいても無人の部屋の窓に鍵を掛ける

- 通帳、印鑑、カードなどは別々の場所に保管

- 合鍵を植木鉢の下や郵便受けに入れない

- 万が一被害にあった時のために盗難保険に加入

玄関ドアの錠の選び方

安心できる錠を選ぶ前に

どれほど安心な錠を付けても、日常での不注意があれば意味がありません。例えば、ごみ出しのほんの僅かな時間だからと玄関鍵をかけない、暑いから、マンションの上層階だからといって夜、窓鍵を閉めない、といった些細な不注意で侵入盗の被害に遭われるケースが多発しています。

お年寄りや小さいお子様がいる家庭

玄関の内側に数種類の鍵が付くと操作の手間がおぼつかなかったり、手が届かなかったりするおそれがあります。また、金属鍵に代わる鍵として、暗証番号方式や指紋判別方式、カード方式などさまざまな電子ロック(電気錠)もあります。まず、家族全員が使いこなせる鍵を十分に検討することが大切です。

さまざまな解錠の方法

ピッキング

1997年頃から、特殊な工具を使用して鍵穴をこじ開けるピッキング盗が増えはじめました。その後、2003年9月にピッキング法(特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律)が施行され、2004年4月より、住宅の玄関などに使用される錠のうち、シリンダー錠・シリンダー・サムターンについて防犯性能の表示を義務付けしました。また、ピッキング用具、サムターン回し用具や指定された種類のドライバー、バール、ドリル等を隠し持つことを禁止しました。このような法律の整備や、鍵の防犯性能の向上などにより年々被害事例は減少しています。

カム送り解錠(バイパス解錠)

2002年9月、警視庁生活安全局より「カム送り解錠」について広報されました。カム送り解錠は、ピッキングとは全く違い、特殊な道具を用いて、錠シリンダーを迂回し、直接錠ケース内部に働きかけてデッドボルト作動させ解錠する手口を言います。「カム送り解錠」のカムとは、通称”カム”と呼称される部分を指します。

カム送り解錠の対策については、特殊な道具が直接デッドボルトに接触することのないよう、錠ケース奥部にカバーを取り付けた「カム送り解錠対策済」鍵に交換すること、または、対策部品取付工事を行うことなどがあります。

錠前のメーカーと型式は、ドアの側面の金属板に刻まれていることが多いです。確認してみて下さい。

カギ穴に付いているカバーが動き、動いた時に扉との間にすき間ができる錠前は、カム送り解錠されるおそれがあります。

バンピング解錠(バンプキー解錠)

バンピング解錠とは、バンプキーという特殊なキーで、ピンシリンダー錠を解錠する方法で、2007年・2008年頃から、マスコミなどで広報され始めたものです。

ピッキング対策用として開発されたディンプル錠は、ピンシリンダー錠の一種なので、バンピングで解錠される可能性があります。しかし、バンプキーを製作するためにはかなり高度な知識・技術・費用・時間などを要すること、近年ではさらに防犯性能の高い錠が普及していることから、この解錠方法が日本において普及するおそれは低いという見解が、錠の専門家により出されています。

部位ごとのお手入れ方法

標準的な点検・補修の目安

お家を上手にメンテナンスして、長持ちさせましょう。

- 点検は住まいの健康チェック。しっかり見逃さないようにしましょう。

- 楽しくDIY!自分達で出来る補修はやってみましょう。

- 住まいの専門家に任せることはしっかり任せましょう。

住宅の財産価値や安全性を長持ちさせるためには、日常的・定期的に各部位の点検を行い、必要に応じて部材や部品の補修や交換、修繕をすることが必要です。

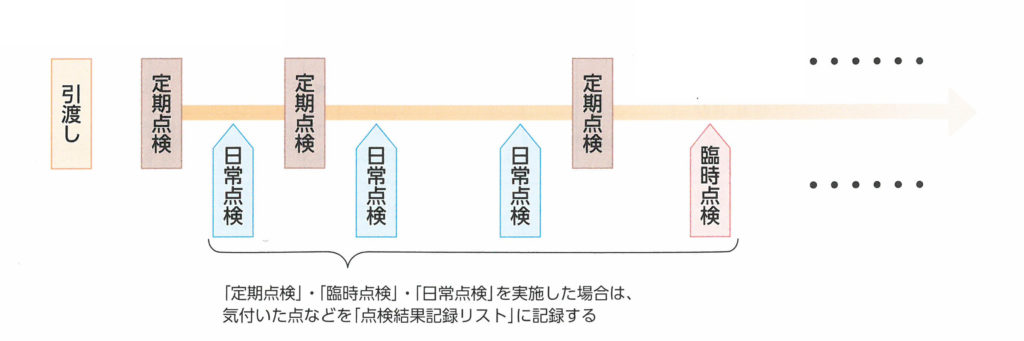

点検には、実施時期により3種類あります。それぞれの意味と実施時期を理解しておきましょう。

「臨時点検」・・・台風や地震、火災などの後に必要に応じて行う点検

「日常点検」・・・日頃の清掃などに合わせて頻繁に行う、建物要所の目視などによる簡易な点検

「定期点検」・・・ある周期のもとに実施する詳しい点検

住まいの点検の流れ

点検には図面が必要

点検を確実に実施するためには新築時の図面、仕様書などの資料がとても大切な参考資料となりますので、これらは失くさないように、しっかりと保管しておきましょう。

定期点検

定期点検は、私たちにとっての人間ドッグや、自動車の定期整備点検と同じです。不具合が表面に現れてくる前に、点検により不具合を事前に察知し、大事に至る前に早めにお手入れをすることが住まいを快適に、長持ちさせるコツです。

例えば、住まいのほとんどの建材は塗装によって腐食やサビから保護され、美観を保っています。塗装には寿命がありますが、もし傷みがひどくなるまで放置していると、塗装だけではなく建材にも傷みが生じます。塗装だけでは済まなくなり、ダメージも大きくなり、修繕費も高額になります。

| 点検部位 | 主な点検項目 | 点検の時期 |

定期的な手入れ等 |

更新・取替の時期、内容 |

|||

| 周期 | 点検時期(年) | ||||||

| 地

盤 |

地盤 | ひび割れ、沈下、ゆるみ | 5年 | 5,10,15,20,25,30 | ー | ー | |

| 擁壁 | ひび割れ、亀裂、水抜き孔の詰まり、はらみ | 5年 | 5,10,15,20,25,30 | ー | ー | ||

| 屋

根 ・ 外 壁 ・開 口 部 |

基礎 | コンクリート基礎立上がり | ひび割れ、欠損、沈下、換気口のふさがり、蟻道、さび | 5年 | 5,10,15,20,25,30 | ー | ー |

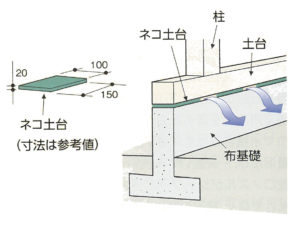

| 土台 | 土台 | 基礎からのずれ・浮き、断面欠損、腐朽・蟻害 | 5年 | 5,10,15,20,25,30 | 5年:防腐・防蟻処理 | 建替え時に更新 | |

| 床組 | 大引き、床束、根太 | 腐朽、蟻害、傾斜、たわみ、床鳴り、振動 | 5年 | 5,10,15,20,25,30 | 5年:防腐・防蟻処理 | 20年で全面取替を検討 | |

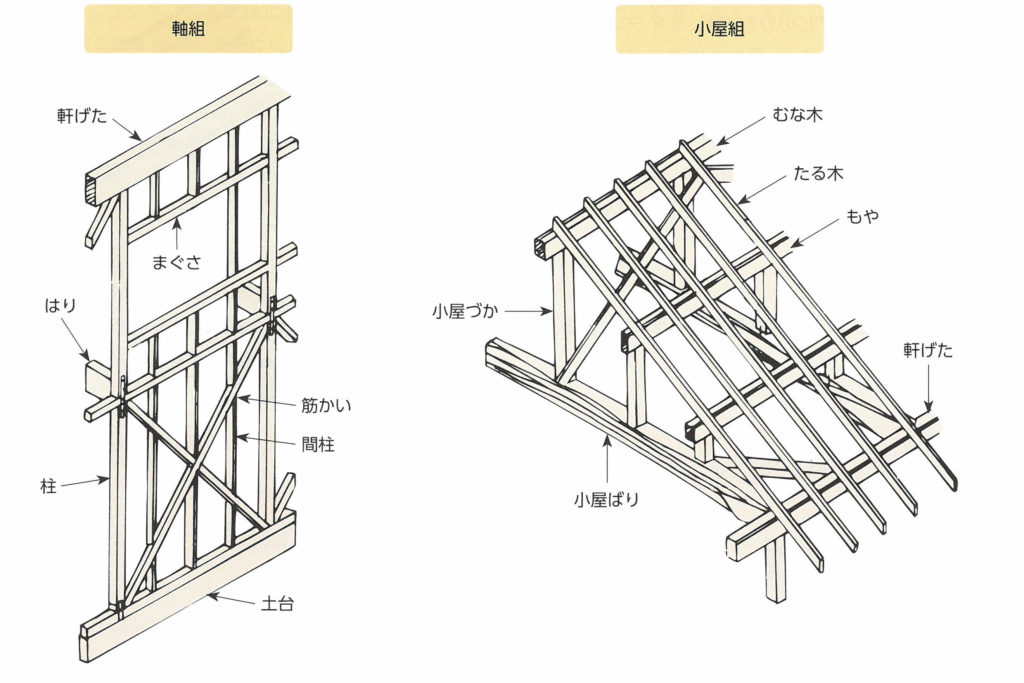

| 軸組 | 柱、間柱、筋かい、胴差 | 傾斜、断面欠損、腐朽、蟻害 | 10年 | 10,20,30 | ー | 建替え時に更新 | |

| 小屋組 | たる木、もや、棟木、小屋束 | 雨漏り等の跡、小屋組の接合部の割れ | 10年 | 10,20,30 | ー | 建替え時に更新 | |

| 屋根 | 瓦葺き(和瓦) | ずれ、はがれ、浮き、割れ、雨漏り、変形 | 5年 | 5,10,15,20,25,30 | ー | 20年で全面葺替を検討 | |

| スレート瓦葺き | ずれ、はがれ、浮き、割れ、雨漏り、変形、仕上劣化 | 5年 | 5,10,15,20,25,30 | ー | ー | ||

| 金属板ふき | ずれ、はがれ、浮き、割れ、雨漏り、変形、仕上劣化、さび、釘浮き | 5年 | 5,10,15,20,25,30 | 5年:塗替え | 15年で全面葺替を検討 | ||

| 外壁 | サイディング壁(窯業系) | 割れ、欠損、はがれ、シーリング材の破断 | 3年 | 3,6,12,15,18,21,24,27,30 | 3年:トップコート吹替 | 15年で全面補修を検討 | |

| モルタル壁 | 割れ、浮き、仕上劣化、汚れ | 3年 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 | ー | ー | ||

| 金属板・金属サイディング | 変形、さび、腐食、釘浮き、シール劣化、仕上劣化、汚れ | 3年 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 | ー | ー | ||

| 雨どい | 雨どい | 破損、つまり、はずれ、ひび割れ、軒どいの垂れ下がり | 3,7,10,14,17,21,24,30 | ー | 7(14,21)年で全面取替を検討 | ||

| 軒裏 | 軒裏天井 | 腐朽、雨漏り、はがれ、たわみ、ひび割れ | 3年 | 3,6,12,15,18,21,24,27,30 | ー | 15年で全面取替を検討 | |

| 開口部 | 屋外に面する開口部 | 建具周辺の隙間、建具の開閉不良 | 5年 | 5,10,15,20,25,30 | ー | 20年で全面取替を検討 | |

| 雨戸・網戸 | さび、建付不良 | 3年 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 | ー | ー | ||

| 窓枠、戸袋等の木部 | さび、雨漏り | 3年 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 | ー | ー | ||

| 設

備 |

配管設備 | 給水管 | 漏水、赤水、給水流量の不足 | 5年 | 5,10,15,20,25,30 | 水漏れは直ちに補修 | 20年で全面取替を検討 |

| 排水管 | 漏水、排水の滞留 | 5年 | 5,10,15,20,25,30 | 水漏れは直ちに補修 | 20年で全面取替を検討 | ||

| バルコニー | 手すりのぐらつき、腐朽、割れ、蟻害、床沈み | 2年 | ー | ー | ー | ||

| 床仕上 | フローリング | はがれ、ひび割れ、浮き、腐朽、傾斜、汚れ、そり、きしみ | 日常 | ー | ー | 3~25年で全面取替を検討 | |

| たたみ | 汚れ、変色、ダニ、凹凸 | 日常 | ー | 2~3年で裏返し、さらに2~3年で交換 | 12~25年で全面取替を検討 | ||

| カーペット | 凹凸、カビ、反り、タイル等の汚れ、割れ | 日常 | ー | ー | 6~10年で全面取替を検討 | ||

| 壁仕上 | クロス張り、板張り、繊維壁、砂壁 | 浮き、カビ、はがれ、変色、汚れ(漏水のシミ)、割れ、腐朽、傾斜 | 日常 | ー | ー | 10~15年で全面取替を検討 | |

| 天井仕上 | シミ、汚れ | 日常 | ー | ー | 10~15年で全面取替を検討 | ||

| 内部建具 | 木製建具、ふすま、障子 | 建具周囲の隙間、建具の開閉不良、破損、汚れ | 日常 | 建付調整は随時 | 2~3年ごと張替え(紙) | 10~20年で全面取替を検討 | |

| 水栓器具 | 水漏れ、パッキンの異常・摩耗、作動不良 | 随時 | ー | 3~5年でパッキン交換 | 給水管取替の際に更新 | ||

| トラップ | 詰まり、悪臭 | 随時 | ー | 水漏れは直ちに補修 | 15~20年で取替を検討 | ||

| 台所シンク・洗面設備 | 水漏れ、割れ、腐食 | 随時 | ー | 水漏れは直ちに補修 | 10~20年で取替を検討 | ||

| 便所 | 便器、水洗タンク | 便器周囲の水漏れ、水洗タンク周りの水漏れ | 随時 | ー | 水漏れは直ちに補修 | 15~20年で取替を検討 | |

| 浴室 | 在来工法ユニットバス | タイル等の割れ・汚れ、ジョイント部の割れ・隙間・汚れ、シーリングの劣化・カビ | 随時 | ー | 水漏れは直ちに補修 | 10~15年で取替を検討 | |

| ガス管 | ガス漏れ、劣化 | 随時 | ガス漏れは直ちに補修 | ソフトコード8年、ブルーコード3年でゴム管交換 | 20年で全面取替を検討 | ||

| 給湯器 | 水漏れ、ガス漏れ、器具の異常 | 随時 | ー | 水漏れは直ちに補修 | 10年で取替を検討 | ||

| 換気設備 | 換気扇、ダクト、フィルター | 作動不良、フィルターの目詰まり、破損 | 随時 | ー | フィルター掃除 | 10~20年で取替を検討 | |

| 電気設備 | 配線、スイッチ、コンセント | スイッチ作動不良、スイッチ破損、コンセント破損 | 随時 | ー | ー | 15~20年で取替を検討 | |

| 警報設備 | 火災警報器 | 動作確認 | 1年 | ー | 電池式は定期的に電池の交換 | 20~25年で取替を検討 | |

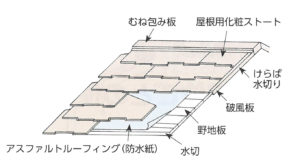

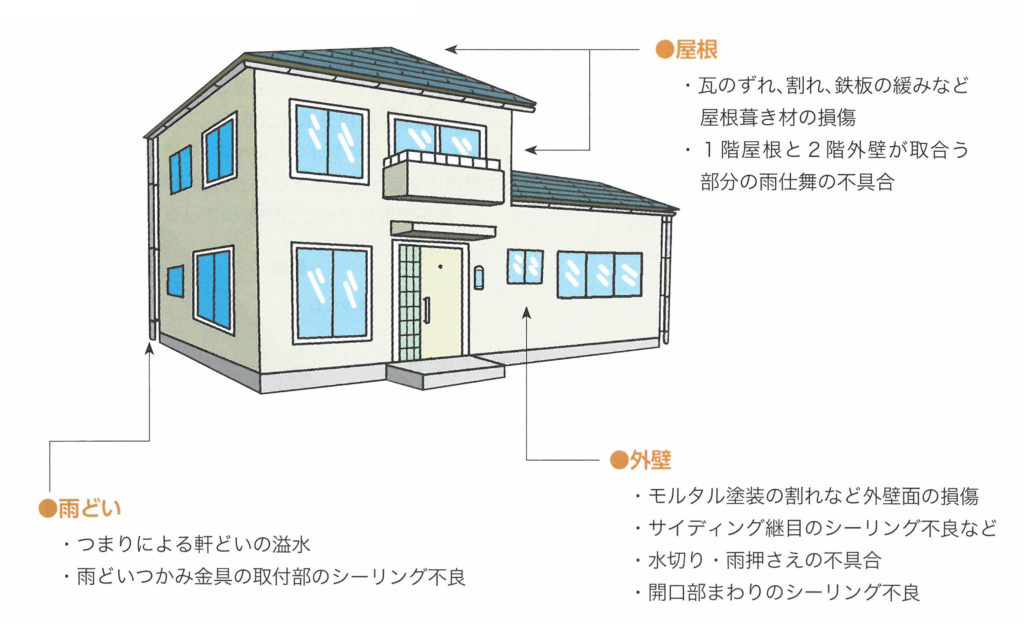

屋根の点検と補修

屋根は、住まいの外側や窓(2階の窓から1階の屋根を見る)から目視で観察して点検します。屋根葺き材がずれたり、ひび割れたりしていたら、補修が必要と考えましょう。

また、天井裏の点検も有効です。通常の住宅では、押入れの天井が薄い板(合板)になっていて、持ち上げると簡単にずらせるようになっている場合が多いようです。懐中電灯を使って見える範囲で雨漏りの跡(濡れた跡やシミ、カビなど)を探してみましょう。また、雨漏りのシミが室内にしみ出している場合にも、屋根の補修が必要なことがあります。

敷地内外の住宅全体を見渡せる位置から、屋根および住宅全体を確認

敷地内外の住宅全体を見渡せる位置から、屋根および住宅全体を確認- 天井裏点検口から確認

起こり得る不具合

色あせ、色落ち、さび、ずれ、割れ

点検のチェックポイント

地震や台風・強風の後

- 浮き上がったり、ガタついたりしているところがないかを目視で確認

定期的=年に1度程度

- 浮き上がったり、ガタついたりしているところがないかを目視で確認

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

15~30年程度で全面葺き替えを検討

割れ・はがれ・浮きの補修、再塗装

割れ、はがれ、浮きの補修には、差替え、隙間に充填材をつめるなどの方法があります。屋根用化粧スレートは相当の耐候性があり、一般のスレート瓦に比べれば褪色しにくいものですが、時間と共に色あせ、色落ちが目立つようになります。再塗装の際には、住まいの専門家に依頼し、専用の塗料を使用しましょう。棟板や軒先、棟包、けらばなどにカラー鉄板を使用してある場合は、この部分について点検および塗装のやり直しが必要となります。

屋根の再塗装

亜鉛鉄板の耐久性を維持するために、色あせ、色落ちやさびが生じる前に塗り替えることが必要です。表面が白っぽくなっていたら再塗装が必要です。再塗装の際には、住まいの専門家に依頼し、専用の塗料を使用して塗り替えてもらいます。

起こり得る不具合

色あせ、色落ち、浮き、さび

点検のチェックポイント

地震や台風・強風の後

- 浮き上がったり、ガタついたりしているところがないかを目視で確認

定期的=年に1度程度

- 浮き上がったり、ガタついたりしているところがないかを目視で確認

- 表面の塗装が白っぽくなっていないかを目視で確認

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

亜鉛鉄板に塗装している屋根では3年程度で塗替えを検討。

着色亜鉛鉄板(工場で着色加工している鉄板)では初回のみ5年程度。工業地帯、沿岸地域では、一般地と比べると環境が過酷でさびやすいため、1~2年程度で再塗装を検討。

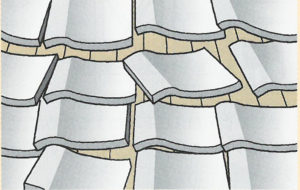

起こり得る不具合

ずれ、割れ

点検のチェックポイント

地震や台風・強風の後

- 瓦の配列のずれや割れがないかを目視で確認

定期的=年に1度程度

- 瓦の配列やずれや割れがないかを目視で確認

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

15~30年程度で全面葺き替えを検討

瓦のずれや割れの点検

目視ではわからないこともありますので、定期的に瓦の配列のずれや割れを点検するよう住まいの専門家に依頼して下さい。雨漏りがなくとも瓦の配列のずれや割れを発見したら、すみやかに補修することが必要です。補修には、瓦の固定、取替え、しっくい塗りなどの方法があります。住まいの専門家に依頼しましょう。

起こり得る不具合

つまり、はずれ、ひび

点検のチェックポイント

雨の日に雨水の流れる様子とあわせて点検しましょう。

- 集水器や軒どいに、落ち葉やボールがつまっているかどうかを目視で確認

- 雨どい金具が外れているかどうかを目視で確認

- 軒どいがゆがんだり、曲がったりしているかどうかを目視で確認

- 継ぎ目が外れたり、割れたりしているかどうかを目視で確認

- 外れたり割れたりしているかどうかを目視で確認

自分でできる補修方法

はずれ・割れ

雨どいの軽微なはずれは、市販の雨どい補修テープや雨どい専用接着剤で補修します。

軒どいはがはずれたら、雨どい用接着剤でつなぎます。軒どいをとい受け金具の上に乗せてから「パッチン継ぎ手」で接続部分に雨どい用接着剤を均一に塗り、しっかりと接着します。この時接着面の汚れは、しっかりとふき取っておきます。縦どいのひび割れには雨どい用の補修テープもしくは防水テープを使います。接着面の汚れを取ってからテープを巻いていきます。

金具の異常

年数が経つとともに、とい受けや金具が緩んだりはずれたりすることがあります。板張り壁など木部では、木工用パテを穴に詰め金具を固定します。新しい金具と交換する時は、古い金具を取り、木工用パテなどで穴をうめ、別の位置にキリで穴をあけて新しい金具を取りつけます。モルタル壁では、下地木部に固定した後に表層のモルタルとの隙間にシーリング材を充填します。積雪時に雪の重みで雨どいがはずれたり、変形したりするおそれがあります。また、地域によって冬期間中雨どいを取り除くことを前提にしている場合もあります。いずれにしても、積雪の多い地域では雨どいのお手入れを十分に行いましょう。

軽微なもの以外の補修

はずれ・ひびなどで軽微なもの以外の補修(雨どいの勾配の補修など)は住まいの専門家に依頼しましょう。その他、作業の中でご自分では危険を伴うものについては、住まいの専門家に依頼して下さい。

雪でといが壊れた場合

雪でといが壊れた場合、保険契約の内容によっては、火災保険で修理費が出る場合があります。住まいの専門家に相談してみましょう。

起こり得る不具合

起こり得る不具合

雨漏り、たわみ、はずれ、腐朽

点検のチェックポイント

- 鼻かくしや破風板のめくれがある

- 軒裏に雨のシミ(雨の上がった翌日で屋根面の水分が乾いた頃、軒裏に不自然に湿っている部分や雨水の通り道)ができている

これらの現象は、時間の経過による劣化もしくは雨水が原因です。屋根での雨漏りが下に流れて現れるものと、軒先の局部的な雨漏りが考えられます。気づいた時には軒裏にしみができているという場合が意外に多いので、軒どいの掃除と合わせて確認するようにしましょう。

自分でできる補修方法

破風板、鼻かくしの部分的なはがれは、釘打ちして押さえ、コーキング材を充填します。

軒裏の補修

軒裏は自分での補修は難しい箇所なので、気になる箇所がある場合は、木部が腐朽しないうちに早めに住まいの専門家に依頼しましょう。破風板、鼻かくしの2階部分などの高所の作業は危険を伴いますので、住まいの専門家に依頼しましょう。

雨漏りの点検と補修

雨漏りの現象は、屋内の天井部分から水滴として現れるもの、小屋裏や壁内からじわじわとしみ出てくるもの、これら目に見える現象はなくポタポタ音だけするものなど一様ではありません。

また、断熱材を入れることが一般化した現在では、断熱材に雨水が吸い込まれ、少々雨漏りしても水滴もシミも見えないということがあります。

長年の雨漏りに気づかないあまり、いつの間にか土台などの木部が腐朽していたということにならないよう、屋根裏から床下まで、定期的に広範囲な点検を行うことが必要です。

雨漏りの補修

雨漏りが始まったらすぐに補修したいものですが、雨中の工事は困難であり、確実さを期待できません。家財を雨水から守り、雨が上がったらすぐに住まいの専門家に依頼して、補修してもらいましょう。風を伴う場合にはその方向を記録しておきましょう。雨漏り箇所を探すのに役立ちます。

雨漏りの原因となる部分

外壁の点検と補修

起こり得る不具合

サイディング材:色あせ、色落ち、汚れ、カビやコケ、割れ

シーリング:はがれ、ひび割れ、切れ、硬化(弾力のなさ)

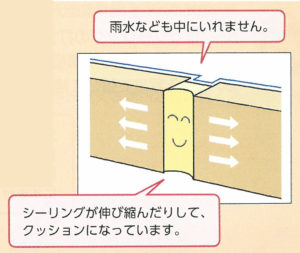

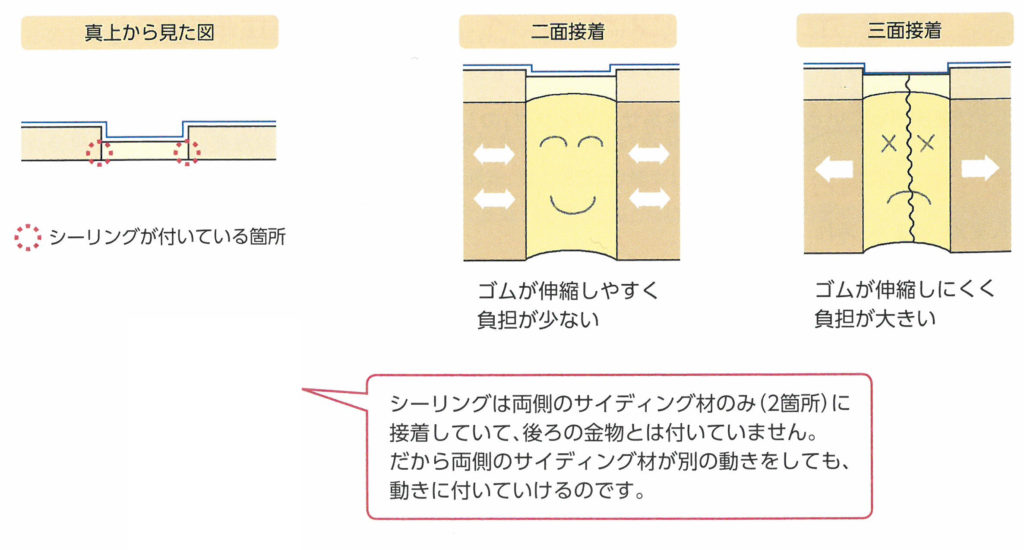

シーリングとは

サイディング材の継ぎ目には、シーリングという弾力のあるゴム状の材料を充填します。建物は外からの力を受けて変形したり、動いたりしますが、この建物の動きによって硬いサディング材が割れたりはがれたりしないように、シーリングが伸縮して衝撃を吸収して、クッション材として働きます。さらに、サイディング材のすき間から水が建物内部に侵入するのを防ぐ第1の防波堤(その内部にも防水シートなどの防水のための措置はあり、シーリングだけが防水をしているのではありません)の役目もあります。

点検のチェックポイント

<サディング材>

- 色あせ、色落ちを目視で確認

- 割れ目の有無を目視で確認

- 表面を指でこすり、塗料の粉末が付着するかどうか確認(サディングに劣化が始まってきたサイン。割れ、膨れ、はがれ、反りが生じていなければ補修は不要です)。

<シーリング>

- (シーリングの上に塗装してある場合)塗装の吹付け仕上げ材のひび割れを目視で確認(外壁自体の防水性能には影響ありません)。

- シーリングのはがれ、ひび割れ、切れを目視で確認

シーリングは建物の動きによる圧力や外的環境(紫外線や外気、雨水、温度変化など)により劣化します。2~3年ごとに点検しましょう。

- シーリングを指でおして弾力の確認(劣化による硬化の有無の確認)。

自分でできる補修方法

シーリングの軽微なひび割れや切れなどは、市販のシーリング材で補修できます。シーリング材はホームセンターなどで、1本数百円程度で購入できます。

2箇所以上ある場合や、シーリングが完全にはがれている場合には、後に防水に支障をきたすと大変ですし、メーカーの保証期間等も関係してきますので、まずは住まいの専門家に相談しましょう。

サイディング材の色あせ・色落ちは再塗装の際には基材に十分なじむものを選ぶことが大切です。補修の際は住まいの専門家に依頼しましょう。割れが発生している場合も住まいの専門家に依頼し、破損した部分のみを抜き取り、交換しましょう。

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

5~7年でシーリングの打ち替え

7~8年で再塗装(フッ素樹脂塗料など耐久性の高い塗料の場合には15年以上)

20~25年程度で張替え検討

外壁の補修は、高い所での作業になり、足場を組む費用もかかります。再塗装とシーリングの打ち替えはできるだけ一度に済ませると節約できます。その他、3階建て等の場合、クーラーの室外機を高所に設置されている場合も、交換時期にある場合は、あわせて検討しましょう。

シーリングを使用している場合には「窯業系サイディング」シーリングを参照してください。

起こり得る不具合

さび、変形、ゆるみ、汚れ

点検のチェックポイント

- 表面のさび、白っぽくなった汚れ、ひび割れの有無を目視で確認

- 板やサイディングの変形を目視で確認

- 金属板やサイディングの接合部のゆるみを目視等で確認

取替えや再塗装

建設地域の状況により異なりますが、目安としては3~5年で塗り替えを依頼しましょう。表面が白っぽくなる、もしくはひび割れが生じないうちに塗り替えることが長持ちさせるコツです。

また、変形した場合には、変形した部分のみを抜き取り、成形、交換を依頼しましょう。接合部のゆるみが起こった場合も放っておくと雨漏りの原因となりますので依頼しましょう。

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

3~5年で再塗装

10~15年で再塗装(金属系サイディング)

起こり得る不具合

色あせ、色落ち、はがれ、汚れ、ひび割れ

点検のチェックポイント

汚れが目立つ箇所を目視で確認

特に北側の壁面のカビやこけなどの汚れは要注意です。カビやこけの発生場所は水分が多くジメジメしているので、冬の朝などに水分が凍結し体積が膨張して、ひび割れにつながるおそれがあります。

色あせ色落ちの有無を目視で確認

塗装がはげると下地の壁面にひび割れが入りやすくなります。部分的に下地の色が見える箇所が目に付く場合は、塗装や仕上げ材の劣化、その下地(モルタルやパネル)の劣化の2通りが考えられます。

ひび割れを目視で確認

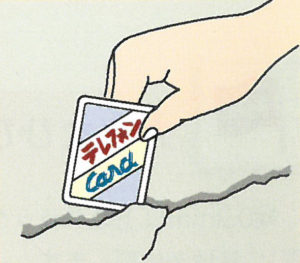

名刺を使ってひび割れチェック

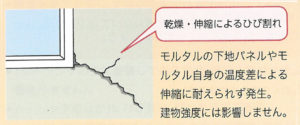

モルタルのひび割れは全てが危険なわけではありません。「ヘアクラック」と言われる髪の毛のように細い表面的なひび割れは、構造体に影響を与えませんので心配はありません。

モルタルのひび割れは全てが危険なわけではありません。「ヘアクラック」と言われる髪の毛のように細い表面的なひび割れは、構造体に影響を与えませんので心配はありません。

ひび割れを見つけた時に、構造体に影響を及ぼす危険なものか、心配いらないかを判断するためには、ひび割れの幅と深さを確認します。通常、ひび割れの幅が0.3mm以上になると、隙間に入り込んだ水分が膨張しさらに大きなひび割れにつながる、水分が内部の構造体を腐らせるなどの悪影響を及ぼすため危険とされています。

これを判断するのには名刺やプリペイドカードを活用するとよいでしょう。プリペイドカードは通常厚さが0.25~0.75mm程度です。名刺も紙の種類にもよりますがほぼ同等です。これをひびの部分に挿入して、幅と深さを判断してみましょう。深さ1cm以上入る場合は、すぐに住まいの専門家に相談しましょう。また、以前より割れ目が大きくなったり、長くなったりしている場合には、住まいの専門家に相談しましょう。

ひび割れ発生位置からの原因の類推

自分でできる補修方法

ヘアクラックは、放置しておいてもかまいませんが、気になる場合にはスプレータイプの浸透性防水剤を吹き付けるか、もしくは刷毛でひび割れた部分に塗り込みます。防水剤がモルタル内部に染み込んで防水層を作り、内側から雨水の侵入を防ぐ効果があります。また、念のため5~6時間後に再度塗っておきましょう。0.3mm未満の幅のひびで深さ1cmに満たない場合には以下の手順で自分で補修することもできます。

- あらかじめ、全面のホコリや汚れを落とし、古い歯ブラシやキリ等で汚れやゴミを取る除き、さらに雑巾できれいに拭いて乾燥させる。

- クラック幅より少し大きめの幅にコーキング剤の先端が当たるように、コーキング剤の先端をはさみやカッターで切り、コーキングガンにセットする。

- コーキング剤の先端をクラックに当てて、コーキングガンのレバーを少しずつ握り締めながら、クラックにそってコーキング剤を注入。

- コーキング剤は密着しにくいので、灯油もしくは水(種類によって異なる)をしみ込ませたボロ布で叩いてきれいに仕上げる。

大きなひび割れの補修

幅0.3mm以上のクラックは長期間放っておくと室内への浸透の可能性があるので早急に住まいの専門家に修理を依頼します。

仕上げ材の再塗装

太陽光線や外気、雨水などにより吹付け仕上げ材の塗膜が傷み、色あせや色落ちを起します。吹付け仕上げ材の耐候性は、直接外気にさらされるトップコート(主材を保護して寿命を長くするために表面に塗る仕上げ塗料)の材質に左右されます。材質により耐用年数は異なりますが、通常、3~5年で塗り替えます。これを怠ると、吹付け材のひび割れ、はがれや割れなどの損傷につながります。塗り替える際は、住まいの専門家に依頼しましょう。

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

3~5年程度でひび割れの部分的な補修

7~10年で部分的な塗り替えや吹き替え

15~20年程度を目安に全体的な再塗装

起こり得る不具合

はがれ、汚れ、割れ

点検のチェックポイント

- タイルの割れを目視で確認

- 目地のモルタル部分のひび割れを目視で確認(乾式工法の場合)

自分でできる補修方法

目地のモルタル部分が割れている場合、ごく軽微な割れであれば市販のシーリング材で補修することもできます。割れが大きい場合、割れている箇所が多い場合などは、後に防水に支障をきたすと大変なので住まいの専門家にすぐに相談しましょう。下地パネルが雨水の侵入により腐食することもありますので、早めの補修を心がけましょう。

タイルや目地の割れ

大きな割れは放置すると下地モルタルのはがれや割れを招くなど、建物の耐久性を大きく害します。定期的(2~3年ごと)に点検し、早めに補修しましょう。市販の充填材やコーキング材を注入する方法もありますが、住まいの専門家に依頼するのが適切です。

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

5~7年でシーリングの打ち替え

20~25年程度で張り替え検討

起こり得る不具合

色あせ、色落ち、すき間、反り、腐朽、割れ

点検のチェックポイント

木部塗装のオイルステインの色あせ・色落ちを目視で確認

オイルステインは木材にしみ込む性質があり、被膜が弱いため、日光や雨の当たる場所では色あせ、色落ちが早く起こります。ペンキ仕上げは、2~3年ごとに点検しましょう。

腐朽している箇所を目視で確認

板張り壁は雨水や湿気を受けることにより腐りやすくなりますので、常に乾燥状態を保てるよう留意しましょう。

反りやすい間を目視で確認

乾燥収縮により板が反り、すき間や釘の浮きが生じることがあります。浮いた釘は点検の際にに打ち込めば問題ありませんが、反りによって生じたすき間が大きいと、雨水の侵入につながり下地材を腐らせます。夏季は特に注意を要し、こまめな点検と早めの補修を心がけましょう。

割れを目視で確認

自分でできる補修方法

塗り替え

手の届く身近な場所は、3~5年ごとに表面にひび割れが出る前に塗り替えましょう。

- 表面の汚れをよく落とす。

- 市販の塗料に添付されている取扱説明書の塗り方に従い作業する

軽微な割れ

軽微な割れはパテなどをつめて応急処置をします。パテが周囲に広がらないように気をつけましょう。必ず周囲にマスキングテープを張って作業しましょう。

大きな損傷

大きな損傷は壁材の取替えが必要となりますので、住まいの専門家に依頼しましょう。

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

3~5年で再塗装

バルコニー・濡れ縁の点検と補修

起こり得る不具合

蟻害、破損、腐朽、床の反り・沈み

点検のチェックポイント

- 蟻道の有無を目視で確認

- 木部塗装の色あせ・色落ち・はがれ・汚れの有無を目視で確認

オイルステインは木材にしみ込む性質があり、被膜が弱いため、日光や雨の当たる場所では色あせ・色落ちが早く起こります。オイルペイントなどのように表面に被膜を形成するものは、はがれ、汚れが目立つようになります。2~3年ごとに点検しましょう。

- 腐朽している箇所を目視で確認

雨水や湿気を受けるので腐りやすい部分です。よく確認しましょう。

- 床の反り、沈み、すき間を歩いて確認

乾燥収縮により木が反り、すき間や釘の浮きが生じることがります。またそれにより、床が反ったり沈んだりすることがあります。浮いた釘は点検の際に打ち込めば問題ありませんが、反りによって生じたすき間が大きいと、内部に雨水が侵入して、木を腐らせ、床の損傷につながるおそれもありとても危険です。こまめな点検と早めの補修を心がけましょう。

- 割れを目視で確認

自分でできる補修方法

塗り替え

手の届く身近な場所は、3~5年ごとに表面にひび割れが出る前に塗り替えましょう。

- 表面の汚れをよく落とす。

- 市販の塗料に添付されている取扱説明書の塗り方に従い作業する

取替や危険な箇所の再塗装

木材が腐朽すると、菌によって分解された成分の中にシロアリを誘引する物質が発生します。放っておくと破損が広がり、床の沈みなどを招くおそれもありますので、1~2年ごとの点検及び、塗り替え以外の補修については住まいの専門家に任せましょう。

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

3~5年で再塗装

起こり得る不具合

さび、手すりのぐらつき、破損

点検のチェックポイント

- さびの有無を目視で確認

- 手すりのぐらつき、破損を確認。さびの範囲が広がると手すりなどにぐらつきが生じます。

自分でできる補修方法

塗り替え

- さびの出た部分をサンドペーパーなどでサンディングする。

- さび止め塗料で下塗りする。

- 完全に乾いてから仕上げ塗装をする。

危険な箇所の再塗装とぐらつきの補修

危険を伴う高所などの塗装は住まいの専門家に依頼しましょう。また、手すりのぐらつき・破損があった場合は、大変に危険なので、住まいの専門家に依頼して2~3年ごとに点検し、破損する前に補強や溶接のし直しを依頼しましょう。

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

焼付塗装をしているものは5年、通常の塗装は3年をめどに再塗装

起こり得る不具合

破損、腐食

点検のチェックポイント

- 破損、腐食の有無を目視で確認

アルミには表面保護の目的で酸化被膜が施されていますが、これはアルカリ摩耗に弱いため、長く使う間に汚れや傷、あるいは異種金属との接触により白い腐食を生じます。3~5年ごとに点検しましょう。

自分でできる補修方法

腐食の補修

手の届く身近な場所は、腐食を補修しましょう。

- 目の細かいサンドペーパーで腐食部分を落とします。

- 市販の透明ラッカースプレーを吹き付けるとよいでしょう。

危険な箇所の腐食の補修

危険を伴う高所などの補修は住まいの専門家に依頼しましょう。

床の点検と補修

起こり得る不具合

きしみ、反り

木は乾燥収縮の大きな素材なので、季節によりわずかに寸法が変わり、そのために軽微なきしみや反りが起こることもありますが心配いりません。季節を問わずいつでもきしみや反りがある、時間とともに段々ひどくなる場合は、構造躯体(床組など)に問題があることが予想されますので、住まいの専門家に点検を依頼しましょう。

起こり得る不具合

凹凸、ダニ、変色

自分でできる補修方法

たたみは2~3年を目安に初回は裏返し、次回は住まいの専門家に依頼してたたみ表を取り替えましょう。

起こり得る不具合

はがれ(めくれ)、劣化による割れ

自分でできる補修方法

年数が経つとクッションフロアをとめている接着剤が劣化し、隅からはがれてきます。放っておくとはがれの範囲は広がり、足に引っ掛かり転倒するおそれも出てきます。反り癖がつく前に劣化した接着剤をヘラなどでかき落とし、市販のクッションフロア用接着剤を塗り、半日ほど重石(おもし)をして定着させましょう。

劣化して硬くなったクッションフロアは割れやすくなります。人の歩行する動線上に割れが生じた場合は、DIYショップや日曜大工店などでスペアを購入し、取り替えましょう。家具をどけて床や接着剤をはがし、部屋の広さに合わせて裁断をして張るなどの大掛かりな作業となる場合は、住まいの専門家に依頼しましょう。

起こり得る不具合

タイル等の汚れ・割れ、はがれ

自分でできる補修方法

鉄平石、つや消しタイル、磁器質タイルなどの割れた箇所は、随時補修または交換しましょう。また、土間などでコンクリートを補修した上に防水塗装や防塵塗装を施してある塗床は、色落ちや色あせが生じたら塗り替えを検討しましょう。

壁・天井の点検と補修

起こり得る不具合

カビ、はがれ

自分でできる補修方法

ビニルクロスがはがれた時は、下地の汚れを取り除き、酢酸ビニル系接着剤を水で薄めたもので貼ります。全体的に汚れが目立ってきた時や、部屋の雰囲気を一新したい時もクロスを貼り替えましょう。材料も市販のものが豊富に用意されていますので、素人でも手軽に行えますが、下地に古い裏紙が残っていたり、凹凸のある場合には調整が必要になります。また、継目の模様合わせなど、美しく仕上げる自信がなければ住まいの専門家に依頼しましょう。なお、キッチンなどの火気使用室の内装材料は法令により一定の防火性能が要求されます。これらの部屋のクロス等の貼り替えの際は、材料店などに相談しましょう。

起こり得る不具合

カビ、はがれ

自分でできる補修方法

布クロスは、継ぎ目部分がほつれることがあります。このような場合には、目打ち先などで少しずつ捨て糊をして固めます。

起こり得る不具合

浮き、はがれ、変色、割れ

自分でできる補修方法

表面材のはがれは、酢酸ビニル系接着剤を水で薄めたもので貼ります。また、表面材に空気をはらんだ浮きがある場合は、応急処置として、小さい範囲は浮きの中央にカッターで切込みを入れ、接着剤を注入して、空気を抜きながら外側から中央に向かって貼りつけます。

大きな範囲の張替え、塗替えなど

板張り等では範囲が大きい場合や割れを伴う場合、変色が気になる場合は、住まいの専門家に張替えを依頼しましょう。繊維壁などの補修材は市販されていますが、同質の材料でない限り、既存のものをかき落として全面塗り替えることが必要です。部分的な補修は、かえってその部分を目立たせることになりますので注意しましょう。塗替えの際は住まいの専門家に依頼しましょう。

水まわりの点検と補修

起こり得る不具合

換気不良、さび(ステンレストップの場合)、シーリングの劣化、流しの排水口のつまり

自分でできる補修方法

ステレンレス部分のサビについては、クリームクレンザーや水で溶いた重曹もしくは練り歯磨きで磨いておとしましょう。こびりついて落ちない場合には市販のサビ取り剤をつけてこすり落としましょう。

キッチンと壁の接合部は、水が入り込まないようにシーリングで埋められていますが、シーリングは年数が経過すると、摩耗や劣化によるはがれや割れを生じます。放っておくと炊事をするたびに水が入り込み、見えない部分の壁などにカビが生え、衛生面に支障をきたしますので、早めに市販のシーリング材を使用して補修しましょう。劣化したものはできるだけ取り除き、取扱説明書に従い、付属のマスキングテープを使えば簡単に補修することができます。

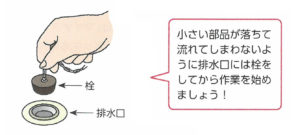

流しのつまりの救世主

流しのつまりはシンクに水を張って、ラバーカップでつまったものを取り除きましょう。つまっているものが見える時は割り箸などで取り除きましょう。

流しのつまりはシンクに水を張って、ラバーカップでつまったものを取り除きましょう。つまっているものが見える時は割り箸などで取り除きましょう。

ラバーカップは、浴室・和式トイレ・洗面所・台所の排水口のつまりを取るために使います。身近な生活雑貨店や大手スーパー、DIYショップ、あるいはインターネットショップなどを通じて購入でき、家庭用のものでは、千円未満の廉価なものもあります。

起こり得る不具合

カビ、シーリングの劣化、タイル等の割れ、排水口のつまり、ユニットバスのジョイント部の割れ・すき間

自分でできる補修方法

排水口が流れにくくなったり、つまったりした場合は上記を参照して、ラバーカップを使ってみましょう。数回やっても直らない場合は住まいの専門家に修理を依頼しましょう。

タイルの割れやはがれは、貼り方にもよりますが、下地や間柱などの吸湿、乾燥による変形が影響することがあります。軽微な補修は市販のタイル用接着剤を使用し、場合によっては住まいの専門家に依頼しましょう。また、タイルの目地の割れは、モルタルのひび割れと同様、その性質上、完全になくすことは不可能です。簡単な補修方法としては、市販の充填剤(パテ)を使用するとよいでしょう。浴槽と壁の接合部のシーリングの劣化は、キッチンの点検と補修を参照して下さい。

ユニットバスのジョイント部の大きな割れやすき間

ユニットバスのジョイント部の割れやすき間は、下地材に水が入り込んで木部の腐朽を早めます。下地に影響するような重度の割れなどは住まいの専門家に補修を依頼しましょう。

起こり得る不具合

悪臭、カビ、換気不良、金属部の青さび、つまり、便器・水洗タンクの水漏れ

自分でできる補修方法

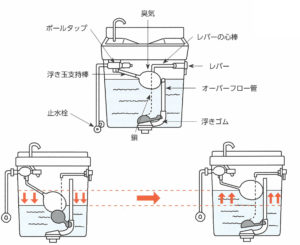

| 不具合 | 補修の方法 | |

| 水

栓 タ ン ク |

水が止まらない | 浮きゴムにゴミが付いて、すき間ができていないか確認。ゴミで水が漏れているのあれば、ごみを取り除く |

| タンクの底の浮きゴムを確認。摩耗してきたら新しいものと交換 | ||

| 浮き玉の位置が高すぎないか確認し、浮き玉の支持棒を調節 | ||

| ボールタップのパッキンの劣化を確認 | ||

| 鎖がよじれていたり、浮き玉がはずれたりしていないか確認 | ||

| タンクに水があるのに水がでない | 鎖が切れている場合は交換し、鎖がたるんでいるときは調整 | |

| レバーとレバーの心棒の緩みを確認し、緩んでいれば締め直す | ||

| タンクに水がたまらない | 浮き玉を確認し、ひっかかって下がらなくなっていたら、取り付け位置を調整 | |

| ボールタップの故障が原因のときは、住まいの専門家に相談 | ||

| 金属部に青サビが発生している | クレンザーは使用せず、市販のサビ取り剤を使って落とした後、防サビ剤やカーワックスを塗っておく(発生しにくくなる) | |

| 水

洗 便 器 |

ぐらつき | 便器がぐらつく時は、便器と床を止めつけている木ネジを締め直す |

| 詰まり | 慌てて更に水を流すと便器から水があふれてしまうので、まず、止水栓を締める。水が止まったら排水口を全部ふさぐ形でラバーカップを押し付け、勢いよく手前に引く。1回で駄目な場合は数回繰り返す。つまりが取れたようであればバケツで少しずつ水を流し、流れていることを確認。ラバーカップで直らない場合は住まいの専門家に補修を依頼する | |

| 便

座 |

脱臭機能付便座の脱臭性能が得られない | 脱臭カセットにほこりがつくと効果的な脱臭性能が得られない。効果が弱くなったり脱臭音が大きくなったりしたら掃除機でほこりを取り除き、脱臭吸入口のつまりを歯ブラシで取り除く(脱臭カセットの寿命は概ね7年程度) |

| 温水洗浄機能付便座の操作感知が遅い、または動かない | 温水洗浄機能付便座のリモコンや操作パネル部分の電池交換 | |

封水の位置

ラバーカップ

ラバーカップ

詰まりの補修は、吸引カップを上下させ、詰まりを取り除きます。水や汚物が飛び散らない工夫として、透明ビニルシートやゴミ袋の中央に穴を開け、ラバーカップの柄を通して作業すると、水はねの防止になります。

起こり得る不具合

換気不良、腐食、水漏れ、割れ

点検のチェックポイント

洗面所内に設置されている洗濯機の床排水

日常の衣類の洗濯では、衣類に付着した毛髪や衣類の繊維、洗剤かすやほこりなど、洗濯槽内のゴミ袋で除去されていますが、排水にもかなり含まれています。日々の洗濯の量にもよりますが、そのままにしておくと半年から1年でつまるおそれがあります。2~3ヶ月を目安に点検しましょう。

自分でできる補修方法

- 水道蛇口や洗面化粧台下の止水栓のグランドナットがゆるんでいると水漏れを起こします。ウォーターポンププライヤーで締め付けましょう。

- 排水管の中に毛髪やゴミがつまった場合は、悪臭の原因にもなるのでラバーカップを押しあて引っ張ってください。数回の作業で流れるようになります。

- 洗面台が詰まった時は、オーバーフロー(水があふれないように洗面台に設けられた穴)に雑巾をつめて、ラバーカップを使います。

構造躯体、敷地全体の点検と補修

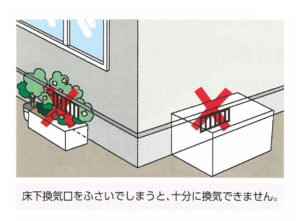

基礎は、自重、積載荷重、風圧力、地震力など建物にかかる力を地盤面に伝える大事な部分です。基礎に異常が生じると建付けが悪くなったり、建物が傾いたりするなど住まいの居住性のみならず安全性にも影響があります。慎重に点検しましょう。

起こり得る不具合

蟻道、不同沈下、換気不良、割れ

点検のチェックポイント

基礎コンクリートの蟻道を目視で確認

基礎コンクリートの割れを目視で確認

基礎の表面は、通常モルタル塗りされているので、表面に割れが見つかっても、モルタル表面の軽微なひび割れである場合もあり、直ちにコンクリート基礎本体にひび割れが生じているとは言い切れません。

しかし、もしコンクリート本体に至る割れであった場合、基礎の構造体力に影響します。また、コンクリートの割れは、年数が経過するのに比例して徐々に進行していきます。

もしも割れを見つけたら、床下から基礎コンクリートの室内側を点検し、ひび割れの有無を確認します。ひび割れが見つかった場合には、早急に住まいの専門家に補修を依頼して下さい。

5~6年ごとに点検し、写真に残すなどして前回の点検時(あるいは新築時)と比較するとわかりやすいでしょう。その結果、軽微なひび割れが進行している場合、新たに異常な箇所があった場合は住まいの専門家に詳しく点検してもらいましょう。

建物全体を離れた位置から眺めて建物全体の傾きを目視で確認

地盤に不同沈下が生じると、建物が傾きます。もともと傾斜地や沼地であった場合、盛土した敷地に建設した場合、不同沈下が起こりやすいので、このような敷地の場合には、1年に1回程度、確認しておきましょう。

不同沈下

不同沈下とは地盤が不揃いに沈下を起こすことです。不同沈下は建物に大きなダメージを与えます。地盤の状況にもよりますが、長期間にわたる荷重負担、付近での地下水のくみ上げ、地震などにより、建物を支える地盤が局部的に沈下することにより生じるものです。

建物が傾いて沈み、建物の構造を支える部分が平行四辺形や台形に歪み、一カ所に荷重が集中して、無理が集中してしまい、建物の耐久性に大きなダメージを与えます。極端な場合には基礎が破断してしまうことがあります。また、建物の傾きにより、窓から雨が吹き込む、ドアやサッシの鍵が掛けられなくなる、気密性が失われてエアコンの効きが悪くなるなどの様々な生活上の支障にもつながりやすいので、住まいにとっては深刻な問題です。

起こり得る不具合

点検のチェックポイント

床下点検口から床下を目視で確認

4~5年に1回を目安に、天候のよい日を選んで、床下収納庫等から床下に入り、下記の「床下点検の方法」を参考に点検しましょう。

| 部位 | 損傷 | 点検個所 |

| 基礎 | 割れ | 割れを発見したらその位置と状況を写真やスケッチしておきます。ヘアクラック以外の大きな割れまたは基礎の内外に及ぶ割れが認められる場合は要注意です。 |

| 土台床組 | 腐朽蟻害 | 外周部と浴室まわりを重点的に点検します。直接腐朽が認められない場合でも漏れやシミが発見されたら要注意です。特に、外周部土台におけるものは、外壁の損傷や壁体内結露が考えられます。 |

| 設備配管 | 水漏れ | 水漏れや管の結露により木部が劣化していないかどうかを点検します。周辺の木部にシミなどを見つけたら、水漏れによるものかどうか調べましょう。 |

晴天の日に基礎がぬれていないかどうかを目視で確認

晴天の日に基礎がぬれていないかどうかを目視で確認

外壁におけるモルタルのひび割れ、サイディングのシーリング不良などが生じると、壁体内に雨水が侵入し土台までぬらすことがあります。また、内部結露も土台腐朽の原因となります。雨天でもないのに基礎がぬれているのを見かけたら要注意です。

床を歩行してきしみのする箇所の有無を確認

きしみの補修

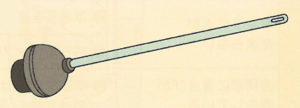

床組のきしみは、根太と床板のすき間や、床づかとつか石のすき間が生じることによって起こります。これらはすき間にくさびをつめ、接着剤やスクリュー釘で固定することにより補修できます。構造体を補修することになりますので、住まいの専門家に依頼しましょう。

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

5~10年で防腐・防蟻の再処理

土台などは、新築時に防腐・防蟻処理がなされている場合でも、その効果は永久的なものではありません。一定時期ごとに点検・再処理が必要となります。

起こり得る不具合

雨漏り、蟻害、傾斜、サビ、たわみ、はがれ、破損、腐朽、変形、割れ

点検のチェックポイント

床が傾斜していないかを確認

建具の開け閉めがスムーズに行えるかを確認

軸組や小屋組は仕上げ材でおおわれていることが多く、外観から点検することは難しいものです。普段の生活において床が傾斜しているように感じることはないか、建具の建付けが時間が経過するごとに重くなってきてはいないか、などに注意しましょう。

また、軸組が変形すると建具の建付け不良が生じることがあります。建物が竣工した後だんだんと建具の開閉が重くなってきた時は、軸組の変形が原因である場合もあるので住まいの専門家に点検を依頼しましょう。

妻壁(建物の幅の狭いほうの側面に設けた壁)の損傷の有無を目視で確認

雨漏りが起こってないかを確認

換気不良が起こっていないかを確認

柱、間柱などの腐朽、シロアリによる虫食いは、通常土台近くから生じます。外壁の損傷、土台の腐朽に伴って起こる場合が多いので、これらが生じた時は注意が必要です。

起こり得る不具合

害虫発生、蟻害、地盤沈下、腐朽

点検のチェックポイント

雨の降っている日、もしくは降った直後に、敷地の水はけ状況を目視で確認

水はけが悪い地盤

水はけが悪い地盤では、敷地内に水たまりができないように、雨どいの勾配や方向を変えるなどして、雨水を直接排水マスへ誘導するするようにしましょう。それでも駄目な時はU字溝や集水管を埋設することをおすすめします。これらの埋設工事や雨どいの勾配補修は住まいの専門家に依頼しましょう。

建具の点検と補修

起こり得る不具合

起こり得る不具合

開閉不良、すき間、腐食、付属金物の異常

自分でできる補修方法

ドアが閉まらない場合

ドアが閉まらない場合は、丁番のビスがゆるんでいて、ドアが下がっている場合がほとんどです。ビスをしっかり締め直すか、それでも駄目な場合は住まいの専門家に依頼して早急に補修しましょう。

ドアが重い、またはギイギイ音がする場合

丁番の油不足が原因です。ドアを開けて、丁番を支える芯棒部分に少量の機械油をさすと軽くなります。

鍵の出し入れがしにくい場合

鍵の出し入れがしにくい場合

鉛筆(2B~4B)の芯を粉状にして鍵にまぶすか、鍵穴に注入し、2~3度抜き差しするとなめらかになります。なお、鍵穴に油を注入することは、ほこりなどの付着を招き、かえって故障の原因になりますので、絶対にやめましょう。

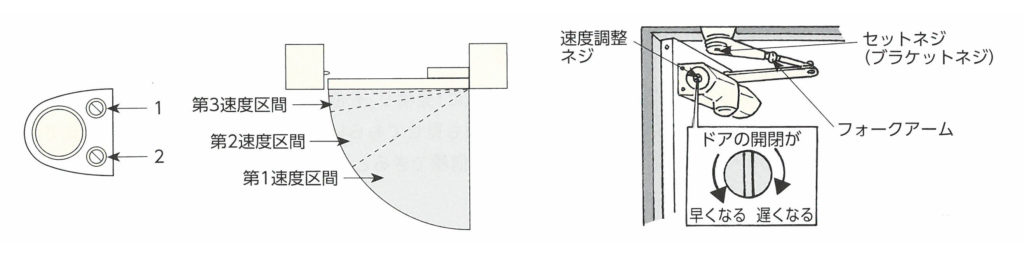

ドアの閉まる速度を変えたい場合

ドアがいつでも一定の速度で閉まる設備をドアクローザといいます。自然に閉まるので、無理に手で引っ張らないようにしましょう。

ドアの閉じる速度は、ドアクローザについている調整ネジを操作することにより調整できます。速度は、ストップ開始角度までドアを開けた位置から、ドアが閉まるまでの時間が5~8秒を目安に調整します。「+」もしくは「-」ドライバーで廻す場合、左に回しすぎるとネジが抜けて、本体内の油が漏れてきますので気をつけてください。油が抜けると、寿命が極端に縮まります。ネジが2箇所ある場合は、第1速度区間と第2速度区間を調整できます。ネジが3箇所あれば、第3速度区間も調整できます。ブラケットネジがゆるんでいたら締め、油が漏れていた場合や開閉速度が調整できなくなった場合は取替え時期です。

ドアクローザの不具合

ネジを廻してもドアを閉じる速度が調整できず、ドアが激しくバタンと閉まる場合は、油圧が全く効いていません。寿命(通常約15年)ですので、ドアクローザを交換しましょう。ドアクローザの不具合は危険を伴いますので、必ずドアクローザの取扱説明書をよく読み、修理、交換は住まいの専門家に依頼しましょう。

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

15~20年 木製ドアの取替え

20~30年 アルミ製ドアの取替え

建付け調整は随時補修を行い、2~3年を目安に異常のないことを確認しましょう。

起こり得る不具合

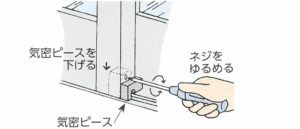

開閉不良、すき間、腐食、シーリングの劣化による雨漏り、付属金属の異常

自分でできる補修方法

腐食の場合

傷により腐食してさびが出た場合は、市販の金属専用クリーナーで落としましょう。

シーリングの劣化による雨漏りの場合

アルミ製の窓枠と外壁が接する部分には、シーリング(軟らかいゴムのような材料)が充填されています。これは防水上重要なものですので、傷つけないようにしてください。シーリングが硬化し、はがれてきた場合は、雨漏りの原因となりますので、市販のシーリング材で補修しましょう。はがれた部分が大きい場合は住まいの専門家に相談しましょう。

開閉不良の場合

戸車に油をさすか、市販の潤滑油を吹き付けると、開閉をスムーズに行うことができます。

アルミサッシの戸車の交換

戸が重くなりキィーという音がするようになったら戸車の交換時期です。交換作業は住まいの専門家に依頼しましょう。

起こり得る不具合

サビ、建付不良、腐朽

自分でできる補修方法

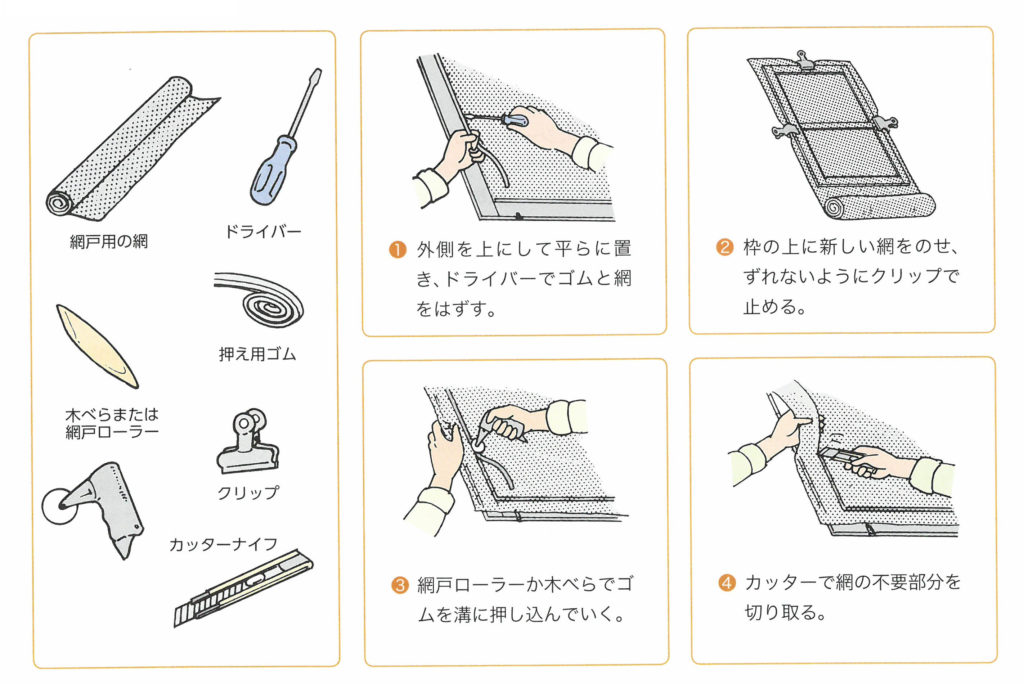

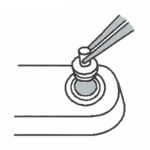

網戸の張り替え

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

15~20年 木製網戸の取替え

20~30年 アルミ製網戸の取替え

建付け調整は随時補修を行い、2~3年を目安に異常のないことを確認しましょう。

折りたたみ式の網戸の網の張り替え

折りたたみ式の網戸の網が劣化して、伸びてしまったり、糸が切れてしまったりした場合は、基本的には張り替えはできず、新品と交換することになりますので、家を建ててくれた業者などの住まいの専門家か、網戸のメーカーのメンテナンスの相談窓口などに連絡をしてみましょう(網戸のメーカーによっては、張り替えの依頼を受けてくれる場合もあります)。

身近で日常手が触れる機会が多く、汚れや不具合の生じやすい部分です。ちょっとした補修の方法を知っておくと、家庭において容易に対処できます。

起こり得る不具合

開閉不良、すき間、取付金具の異常、破損、汚れ

点検のチェックポイント

ゆがみやすき間を目視で確認

木製のドアは2~3年を目安にゆがみやすき間がないかを点検し、建付調整は随時行いましょう。

自分でできる補修

自分でできる補修

ドアの下りの補修

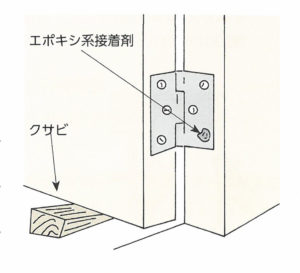

- あらかじめドアの下にクサビや木片をはさみ、ドアを正常な高さに固定した後に、丁番のネジを取る。

- 丁番を外し、ネジ穴にエポキシ系接着剤を充填

- 丁番を戻し、ネジを締めこみ、接着剤が硬化するまで待つ

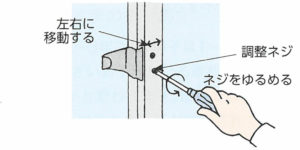

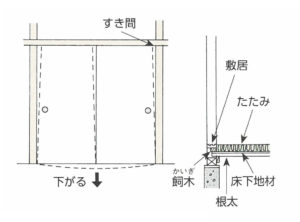

引き違い戸のすき間の補修

引き違い戸上部のす

き間は敷居の中央部が下がった時に起こ

ります。これは、敷居に用いる木材の反りが影響するもので、住まいの構造本体に影響するものではありません。和室においては、たたみをはがして床下地材と敷居の間の飼木を入れ替えることで調整できます。洋室においては、床下より調整しなければなりませんので、簡単にはできません。住まいの専門家に依頼しましょう。

障子・ふすまの張り替え

ふすまは2~3年ごと、障子は1~2年ごとを目安に張替えをするのが理想 的ですが、小さいお子様がいる家庭などでは落書きや穴を開けるなどのいたずらがあるかと思われます。最近では張る材質も破れにくいものや、落書きを簡単に落とせるものなどが販売されていますので、張替えの際に検討してみましょう。

的ですが、小さいお子様がいる家庭などでは落書きや穴を開けるなどのいたずらがあるかと思われます。最近では張る材質も破れにくいものや、落書きを簡単に落とせるものなどが販売されていますので、張替えの際に検討してみましょう。

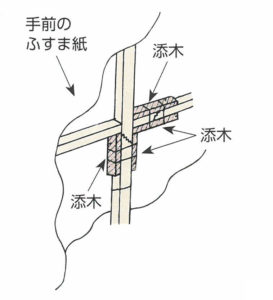

また、障子やふすまの内部を構成する桟が折れてしまうと強度が低下します。ふすまは折れた部分を両側から添木を当てて補修しても張替えれば見えませんが、障子の桟は片側から見えてしまいます。目立つほどの大きな破損は、住まいの専門家に補修を依頼をしたほうがきれいに仕上がります。

木製ドア

木製のドアは意外に重量がありますので作業の安全にご注意ください。

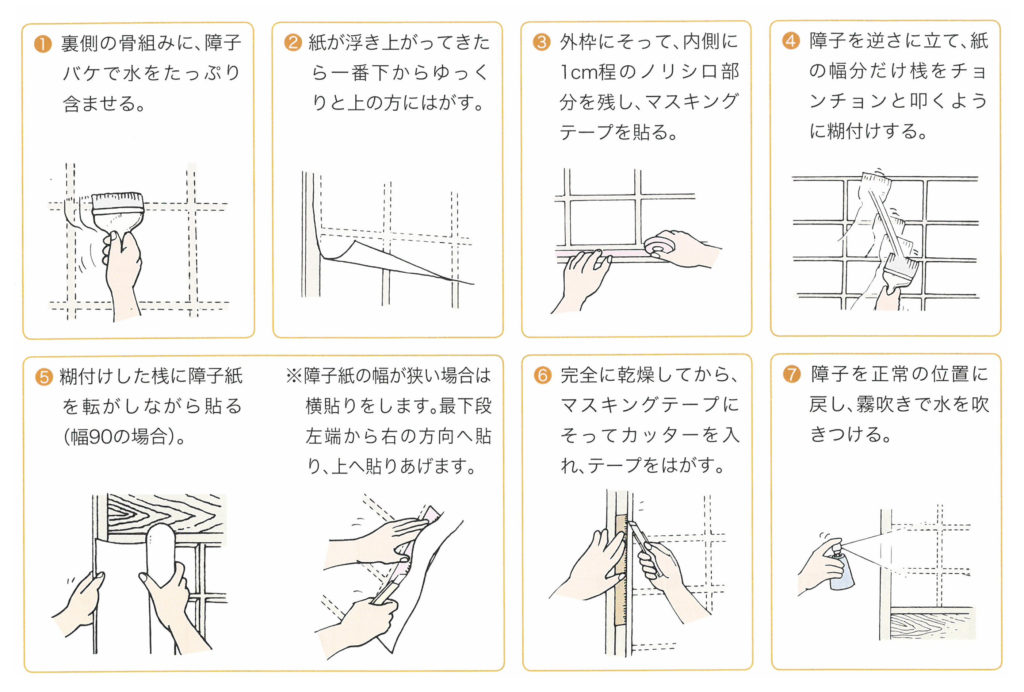

障子の張り替え

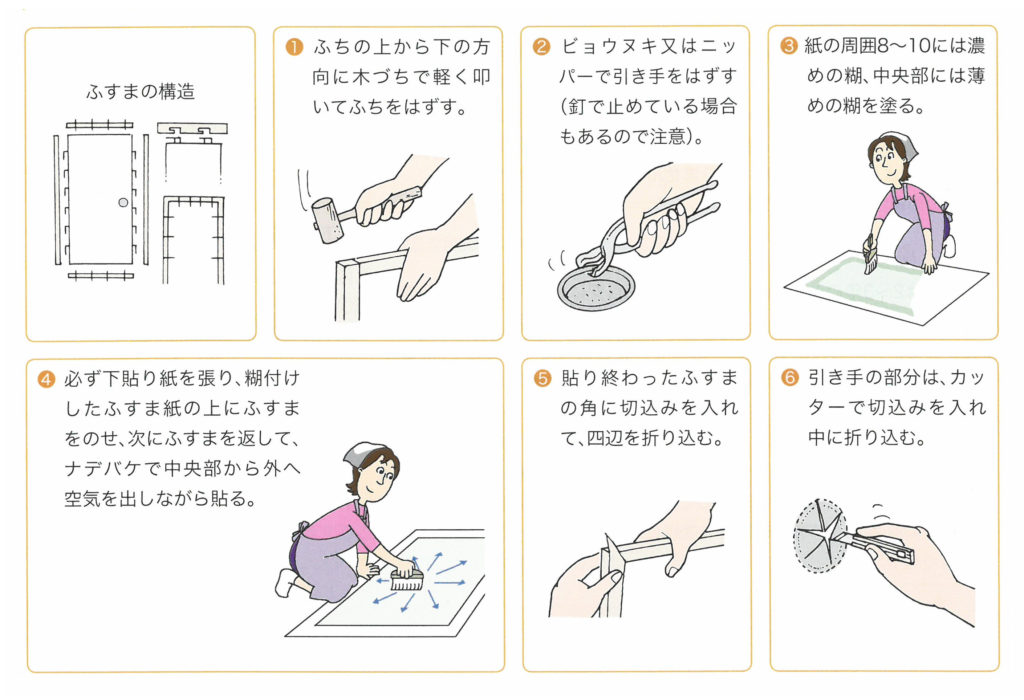

ふすまの張り替え

給水設備の点検と補修

起こり得る不具合

赤水(水質異常)、水漏れ

点検のチェックポイント

キッチン、浴室および洗面所などの水まわり周辺の水漏れ発生の有無を目視確認

水まわり部の床下、ならびに排水管の水漏れ発生の有無を定期的に点検

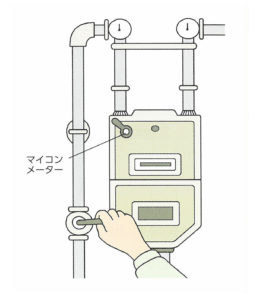

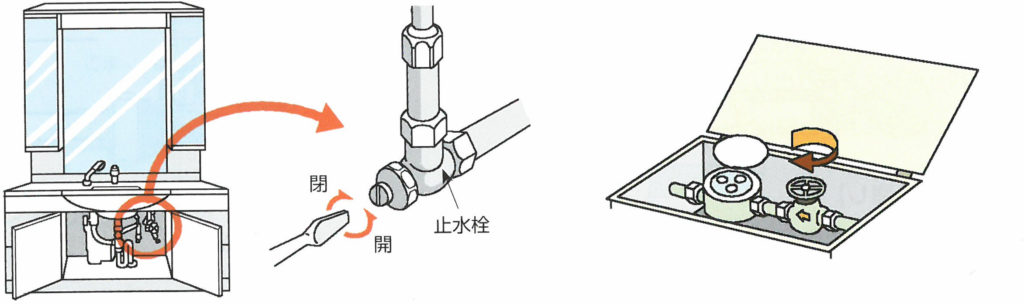

水道メーターの確認

敷地内の土中に埋設された給水管の漏水を調べるのは困難なことですが、全ての水栓を締めて水道メーターの動きを見ることにより、推察できます。右端の赤い針1リットル指針が動いているか、赤いパイロットランプが点灯していたら、どこかで水漏れしています。水漏れを発見した時は、止水栓を締め、住まいの専門家に点検を依頼しましょう。水道料金が突然増えたら、水漏れしている可能性があります。

自分でできる補修方法

赤い水は、水道工事や断水などで水道管の中を流れる水の速さや方向が変わり、水道管の中の赤さびが流れ出ることにより生じます。しばらく水を出しっぱなしにすると無色透明になります。また、白い水は水道管の中に入った空気がかき回され、無数の小さな泡が混入することにより生じます。そのままにしておけば、泡が消え無色透明な水に戻ります(白い水は水質異常ではありません)。

起こり得る不具合

起こり得る不具合

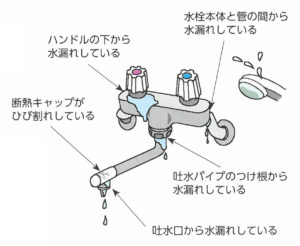

水漏れ(蛇口から・水栓のハンドル下から・パイプの付け根から)、パッキンの摩耗、プラスチック部の腐食、水漏れ

自分でできる補修方法

【水漏れ】

水を勢いよく数秒出して、止めます。もし、パッキンなどに何か異物が付着したために水漏れしている場合は、勢いよく水を流すことで異物が取れて流れがよくなり、水漏れしなくなる場合があります。直らない場合は、パッキンが摩耗している、キャップナットが緩んでいる、袋ナットが緩んでいるなどの原因が考えられます。

【パッキンの交換】

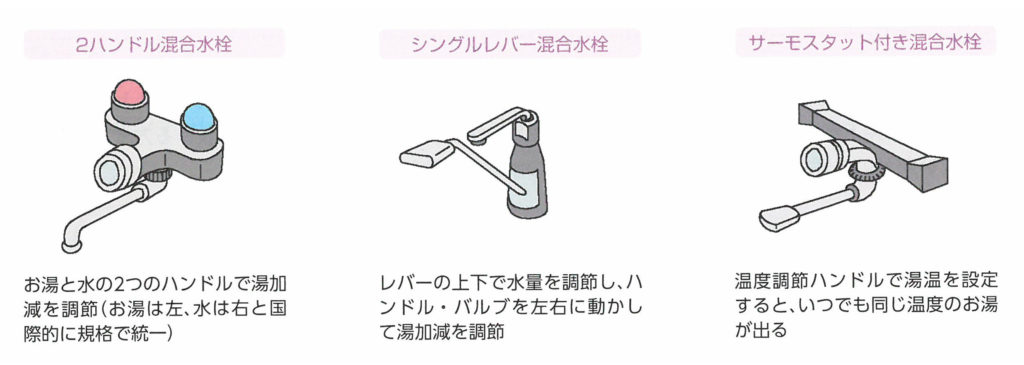

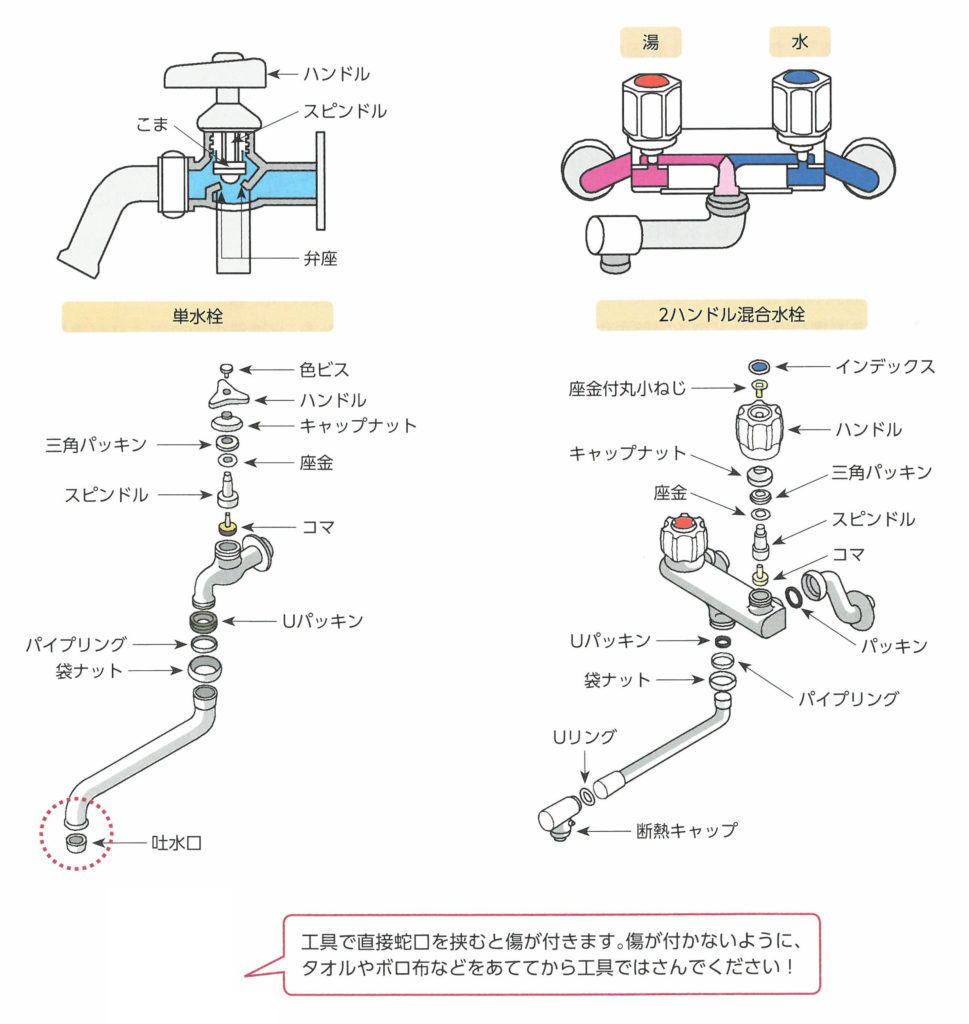

蛇口からの水漏れはパッキンを交換します。水栓には単水栓を含めて大きく4つのタイプがあります。

自分でパッキンを交換する修理ができるのは、このうちでハンドルを回して水(湯)を出す方式の「単水栓」か「2ハンドル混合水栓」です。新築住宅のキッチンなどは、ほとんどが「シングルレバー混合水栓」もしくは「サーモスタット付混合水栓」が使われていますが、これらは構造が複雑なので、内部までは触らないようにして、住まいの専門家に依頼しましょう。

※洗濯用の蛇口は、たいていハンドルを回す方式だから、自分で修理できます。

【コマパッキンの取替】

【コマパッキンの取替】

- 取扱説明書などで水栓の種類やサイズ、材質を確かめてから、ホームセンターなどで対応するコマパッキンを購入します。

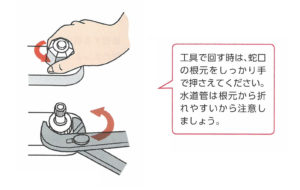

- 作業の前に、給水栓に傷をつけないように、当て布などでカバーしておきます。

- 水道の元栓または止水栓を時計回り(右)にいっぱい廻して閉めます。元栓は水道メーターの隣にある大きなバルブです。

洗濯用蛇口などによく使われているハンドル部分が金属の蛇口は、一番上の青色の円形のネジをウォータープライヤーなどではずし、ハンドルを引っ張るとハンドルがはずれます。流しや風呂などによく使われているプラスチック製ハンドルは、ハンドルの上の青(お湯の場合は赤)のキャップをはずすと小ネジが見えます。その小ネジをはずし、ハンドルを左へいっぱいに回して引っ張るとはずれます。

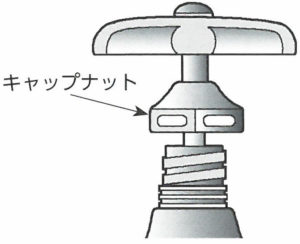

ハンドルの下のキャップナットをウォーターポンププライヤーやモン

ハンドルの下のキャップナットをウォーターポンププライヤーやモン- キーレンチ等の工具で反時計回り(左)にまわしてはずします。

- キャップナットがはずれたら、ハンドルを左に回して、スピンドルを抜き取ります。

スピンドルを抜いた本体の中にコマが残っているので、ラジオペンチ等でつまみ出してコマパッキンを取り出し、新しいものと交換します。

スピンドルを抜いた本体の中にコマが残っているので、ラジオペンチ等でつまみ出してコマパッキンを取り出し、新しいものと交換します。- 組み立ては分解の逆の順序で行います。

【ナットの締め直し】

水栓のハンドル下からの水漏れはキャップナットの緩みを確認します。パッキンを交換する手順を参照しながら、キャップナット

をウォーターポンププライヤー

で締めます。強く締めすぎるとハンドルが固くなってしまいます

ので、注意しましょう。

【三角パッキンの交換】

キャップナットを締めても、まだ水栓のハンドル下から水が漏れる場合は、キャップナットの中にある三角パッキンを交換します。パッキンを交換する手順を参照しながら、キャップナットをはずし、はずしたナットの内側の三角パッキンを交換します。

【Uパッキンの交換】

パイプの付け根の部分から水がもれる原因として、まずはキャップナットの緩みを確認します。

まずは上記を参考に、キャップナットを締め直しましょう。それでもまだ漏れている場合は、袋ナットのゆるみなどが考えられます。パッキンを交換する手順を参照しながら、パイプ回転部のUパッキンを交換します。袋ナットをスパナでゆるめてパイプをはずして、パイプリング(座金)とUパッキンを交換します(パッキンを入れる向きは、開いている方が水栓の方向になるようにします)。組み立ては分解の逆の順序で行います。

止水栓

修理する前には必ず、器具についている止水栓か水道の元栓を閉めましょう。止水栓の役割は以下の通りです。

- 修理時の水あふれ防止は、修理時にはあらかじめ閉めておき、思わぬ水漏れのトラブルを防ぎます。

- 水が止まらないときの応急処置は、故障して水が止まらなくなったとき、その器具だけの水を止められます。

- 水の勢いの調節は、水圧は地域によって異なります。止水栓で、適正な水勢に調節できます。

止水栓は、マイナスドライバーで、右(時計回り)にまわすと閉まり、左にまわすと開きます(ハンドル式もあります)。台付水栓(デッキ水栓)の止水栓は、洗面器やカウンター下にありますが、単水栓や一部の2ハンドル混合水栓には止水栓がありません。

器具に止水栓が付いていない場合や位置が分からない場合は、家屋全体の水道の元栓で水を止めます。右(時計回り)にまわすと閉まり、反対に左にまわすと開きます。水道メーター近くに付いていますが、場所や形は建物の種類や新旧によって異なりますのでご注意ください。

補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでも目安です)

3~5年 パッキンの交換

環境に配慮した補修剤シリーズ

自分の住まいを自分でメンテナンスするということが一般的になって、ホームセンター・DIYショップなどで、フローリング、家具、壁紙・クロスなどのさまざまな補修剤が豊富に取り揃えられるようになってきました。

中には、環境に配慮した製品をシリーズで取り扱っているメーカーもあり、また補修製品をセットにした住まいの救急箱のような製品もあります。全国のホームセンター・DIYショップ、あるいはインターネットなどで確認してみましょう。いざという時のために、1家に1箱の補修製品を取り揃えておけば安心です。

排水設備の点検と補修

起こり得る不具合

悪臭、つまり、水漏れ

点検のチェックポイント

水まわり部の床下は水漏れするケースが多いので、給水管と共に定期的に床下点検することをおすすめします。

自分でできる補修方法

排水管がつまった場合に、家庭で対処できる道具として吸引式のラバーカップやワイヤー式の掃除用具があります。これらを利用しても直らないつまりは住まいの専門家に依頼しましょう。

起こり得る不具合

悪臭、つまり、水漏れ

自分でできる補修方法

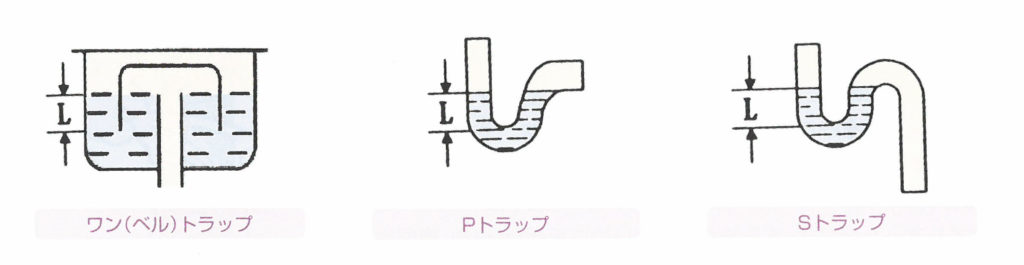

封水の確保

トイレや浴室の床、洗濯機置場の排水口など、水が流れる頻度が少ないと封水が蒸発し、悪臭の遮断ができなくなります。ときどき排水口に水を流し込み封水を確保しましょう。

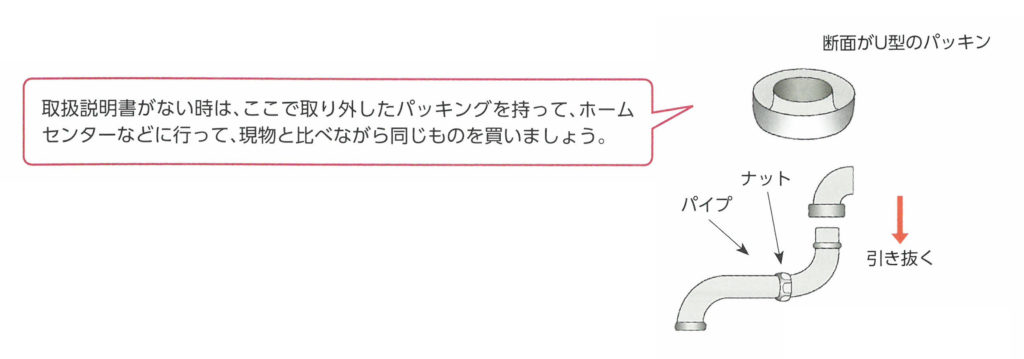

管トラップの分解と掃除

洗面化粧台の下やキッチンシンクの下などのSトラップは、ナット締めか差込式になっています。水漏れの際には、まずナットをモンキーレンチ等で締め直してください。締め直しても水漏れが止まらない場合は、下にバケツを受け、ナットをゆるめてパイプを外し、新しいパッキンと交換して下さい。ナットのネジ山がすり減っている場合は、テープをを巻いてナットを締め直してください。

起こり得る不具合

沈下、つまり、凍上(寒冷地の場合)、庭木の根侵入

点検のチェックポイント

塀の設置や庭土の盛土、植木などで損傷が起きることがあります。木の根や土が排水ますの中に入り込んでないか点検して下さい。

起こり得る不具合

悪臭、汚水流出

自分でできる補修方法

法律により、浄化槽の使用者には、専門家による定期的な保守点検が、義務づけられており、一般的には、都道府県に登録された保守点検業者と浄化槽の維持管理契約を結ぶ必要があります(有料)。保守点検業者がわからない場合には、保健所または市町村清掃担当課へ問合せましょう。

また、この点検とは別に、年1、2回は汚泥引抜きなど槽内の清掃をすることが必要です。この場合は、市区町村の許可を受けた清掃業者に依頼します(有料)。浄化槽は適切な利用管理を怠ると、機能低下による害虫発生や、浄化槽内への落下事故などに至るおそれがあります。浄化槽の取扱説明書はしっかり読んでおきましょう。

侵入のおそれのある地域にお住まいの方へ「侵入したら・・・」

浄化槽内に雨水が入ると、泥や砂が流れ込むことにより、浄化槽内部のバクテリアを死滅させてしまったり、泥が詰まったりして、浄化槽として機能しなくなってしまいます。

また、送風機内に侵水しても、同じように壊れてしまいますので、侵水したような時は早めに専門家に依頼して、清掃、点検あるいは修理・交換など、機能回復の措置を講じましょう。

下水道指定工事店

排水設備工事は一定の技術水準にそって正しく行われないと、詰まって故障の原因となったり、下水道機能に悪い影響を及ぼすことがあります。

このため、お住まいの市などでは、排水設備工事に必要な専門知識と技術を備えた専門家を、認定登録して「○○市下水道指定指定工事店」でなければ行うことができないとしている場合もあります。お住まいの市町村などに確かめてみましょう。

門・塀の点検と補修

ブロック塀の目地部分のひび割れや仕上げ材のはがれなどがあると、地震時に倒壊や損傷の危険があります。十分に気をつけて観察しましょう。

タイル貼りや吹付け塗装仕上げの場合は、ゴム製のハンマーなどを使って表面を軽く打診(力を入れずに軽く叩く)します。仕上げが下地と一体となっている部分に比べ、はがれる危険のある部分は高い音を発します。仕上げ材と下地材が分離しているせいですが、これが広範囲に及んでいたり、高所にある場合は落下すると大変危険です。早めに住まいの専門家に依頼しましょう。ひび割れの幅が小さければ、塀を構成している材料に合う市販の補修剤を使い、へらなどで埋めて応急処置をしましょう。いずれの場合も、門や塀が放置されている地盤面は、それらを支える役割も担っていますので、深い掘削などで地盤をゆるめると傾きや倒壊につながります。十分注意しましょう。

ガス設備の点検と補修

起こり得る不具合

起こり得る不具合

ガス漏れ、管の劣化

点検のチェックポイント

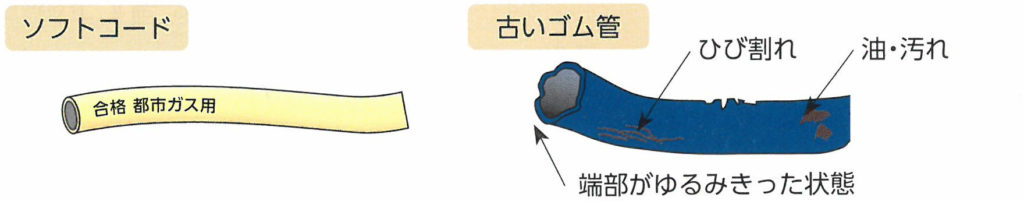

ゴム管の劣化

ゴム管はガス栓とガス器具を接続するガスホースです。劣化により硬化やひび割れ等が起こり、ガス漏れの原因となります。ガス管に打ち込んである製造年月日を確認して、2年以上経過している場合は、手で触って弾力性を確認してみましょう。硬化やひび割れ、油汚れなどが見受けられたらすぐに交換する必要があります。

都市ガス用のゴム管は、1996年以降、淡いベージュ色の「ソフトコード」(ニューソフトゴム管)に統一されました。それ以前は、青色の「ブルーゴム管」と言われるものが使われていましたが。ソフトコードは汚れにくく、耐油性、耐久性が著しく向上しています。取り替えの目安は、ソフトコードは約8年、ブルーゴム管は約3年です。

なお、露出タイプのゴム管は、長すぎると管が折れ曲がってガスが滞ったり、引っ掛けたりする事故につながるおそれがありますので、適切な長さに切り、ゴム管止めで固定しましょう。

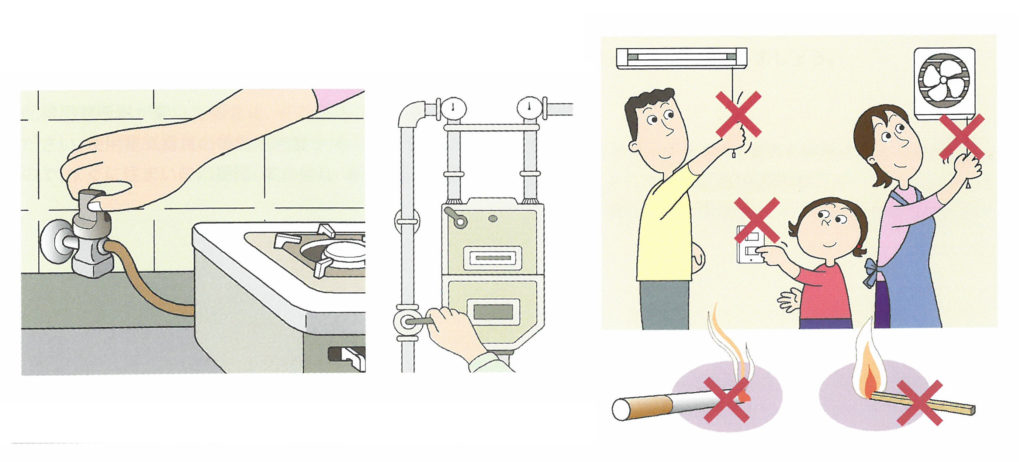

ガス漏れ

ガス漏れに気づいたら、まずは急いで近くの窓を開けて新鮮な空気を入れましょう。そして、ガス漏れ箇所がわかる場合は、そのガス栓やメーターガス栓を閉めます。窓を開ける時に、ガスの性質に応じ、LPガスなど空気より重い性質のものは床に近い窓を、空気より軽い性質のものは天井に近い窓を開けましょう。また、ガス漏れ箇所がわからない場合は、窓を開けた後、ガスメーターの所にあるメインバルブを閉めます。その後、家族全員で素早く屋外に退避し、ガス事業者の緊急連絡先へ連絡しましょう。

夜にガス漏れを発見した場合

夜にガス漏れが発生した場合でも、暗いからといって、あわてて電気をつけたり換気扇を回したりするのは、火花が散って引火の原因になる場合があり、とても危険です。

ガス管の劣化

地中に埋設されているガス管(亜鉛メッキ鋼管)は、長い時間を経ると腐食していきます。腐食したガス管を長期に使用し続けると、ガス漏れの危険性があります。ガス管は、概ね20年が交換の目安ですが、お住まいの地域のガス事業者に申し込んで、時々ガス管の点検を行いましょう(有料)。ガス配管の腐食が進行するとガス漏れをおこす恐れがあり、取り替えが必要となります。外を歩いていて「何かガス臭い」と感じる時にはガス管の劣化によるガス漏れのおそれもあります。すぐにガス事業者へ連絡しましょう。

電気設備の点検と補修

起こり得る不具合

作動不良、破損、漏電遮断器(漏電ブレーカー)落ち

自分でできる補修方法

電気の使いすぎで落ちた場合→スイッチが完全に下まで落ちている場合

使っている電気製品を抜いて漏電遮断器のスイッチを入れましょう。頻繁に落ちる時は、ブレーカーの容量アップが必要です。

漏電で落ちた場合→スイッチが途中まで落ちている場合

右の安全ブレーカーを全部切ってから、漏電遮断器を入れます。次に安全ブレーカーを1個ずつ入れていき、漏電遮断器が落ちた時に入れた安全ブレーカーの回路が漏電していることを確認します。落ちたブレーカーだけ入れずに、他のブレーカーを全て入れてください。

右の安全ブレーカーを全部切ってから、漏電遮断器を入れます。次に安全ブレーカーを1個ずつ入れていき、漏電遮断器が落ちた時に入れた安全ブレーカーの回路が漏電していることを確認します。落ちたブレーカーだけ入れずに、他のブレーカーを全て入れてください。

漏電遮断器

分電盤内臓の漏電遮断器は、回路のどこかに漏電があると、素早く見つけて自動的に電気を止めます。漏電遮断器が働いた場合は、下記の応急処置をして、すぐ電力会社、住まいの専門家に連絡して下さい。

- 配線用遮断器のスイッチを全て切る

- 電気器具、配線器具に人が触れていないか確認する

- 漏電遮断器を入れる

- 配線用遮断器を1つずつ入れていく

- 漏電遮断器が再び切れた時、その回路で漏電していることがわかる

- 漏電している回路の配線用遮断器のみを切り、漏電遮断器を入れる

※月に一度は漏電遮断器についているテストボタンを押し、正しく作動するか否かを確認しましょう。

配線用遮断器(安全ブレーカー)

配線用遮断器は、回路別に電気の使用量が許容量を上回ると、自動的にスイッチを切り、電気の供給を止める装置です。配線用遮断器が働いた場合は、その回路の使用電気器具の電源を切るなどしてから配線用遮断器のスイッチを入れてください。使用電気器具の電気使用量を減らしても正常にならない場合は、器具または配線のトラブルなどが考えられますので、すぐに電力会社、住まいの専門家に相談して下さい。

電気がつかない原因

停電した時は、状況により原因が推察できます。

部屋の一灯だけがつかない場合・・その器具(電球や蛍光灯)が切れている、またはコード、ソケットの接続不良

家の一部がつかない場合・・・・・使用中の器具に不良個所がありショート、または安全ブレーカーが落ちている

家全体がつかない・・・・・・・・契約アンペア以上の電気を一度に使ったためアンペアブレーカーが落ちている

近所一帯が停電の場合・・・・・・トランスの故障、電柱の共同ヒューズ切断、配電線の断電 等

電気による危険性

<漏電>

屋内電気配線や電気器具は、電気が漏れないように「絶縁」されています。しかし、絶縁物が古くなったり、傷ついたり、水がかかったりすると、金属部分などに電気が漏れ、「漏電」が起こります。特に水を使う器具は注意が必要です。感電や火災の原因にもなるので注意しましょう。

<感電>

漏電している器具に触れてしまうと、電気はその人の体を通り大地などに流れていきます。これが「感電」です。その程度が弱い時はショックだけで済みますが、強い電流が通った場合は人命にかかわることもあります。身体が水にぬれると電気が通りやすくなるので、ぬれた手では電気器具を触らないようにし、水気のある所で電気器具を使用する場合にはアースが必要です。

<アース>

電気が漏れた時でも事故を避けるため、電気は大地に逃がす必要があります。この役目を果たすのが「アース」(地中深く埋め込んだ銅板などと電気器具とを電線で接続すること)です。万全の対策は漏電遮断器とアースを併用することです。アース線をガス管に接続するのは危険ですから絶対に避けて下さい。また、水道管も塩ビ管が多くなっているため、アース効果は期待できません。

アースの工事・漏電遮断器の取付け

アースの工事、漏電遮断器の取り付けは電気工事士が行うことになっています。

起こり得る不具合

作動不良、破損

自分でできる補修方法

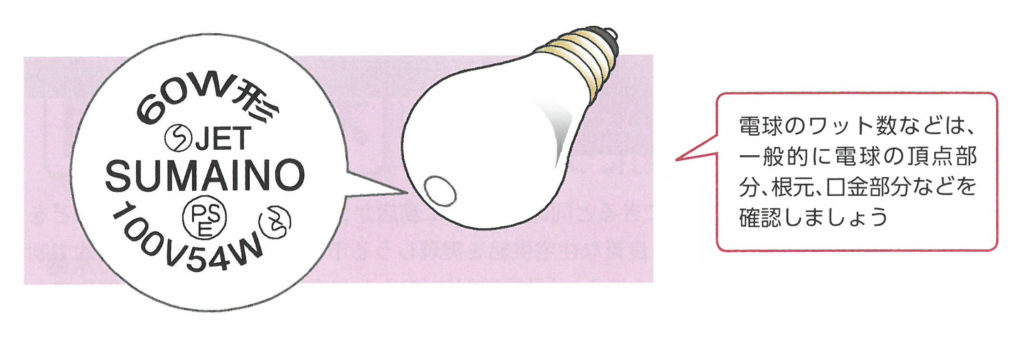

照明器具の掃除や電球交換は、必ず電源を切り、ランプやガラスが冷えてから行いましょう。交換の際は、白熱灯、蛍光灯は決められたワット数のものを使用して下さい。ワット数が異なると、過熱損傷や火災の原因となります。ワット数がわからない時は、一旦切れた電球を取り外して、種類を確認しましょう。

入居した時に、予め、各室の電球の種類やワット数などをリスト化しておくのもよいアイデアです。

掃除の際は、電気の通る部分には水をつけないように注意しましょう。また、ベンジンやシンナーは使用しないで下さい。

起こり得る不具合

作動不良、破損

自分でできる補修方法

屋外に設置されているコンセントは防水用カバーがついていても、こまめに点検しましょう。特に雨が降った後などは、泥はねが原因で作動不良を起こしたり、破損したりすることがありますので注意が必要です。

「ローンの種類」

余裕資金があれば、現金取引で、リフォームや注文建築を行うことが可能ですが、そうでない場合でも、金融機関から、借入することで、実現可能になります。ローンは、多くの種類が用意されています。

リフォームを目的とした、リフォームローン。新築住宅や中古住宅の購入資金は、住宅ローン。お子様の学費などは、教育ローン等々。資金の使い道によって、借入額の上限や金利、返済期間などの条件が変わり、金融機関の審査(返済可能かどうか)を受けて、融資を受けられるかどうか判断されます。融資が受けられたら、借入額に利息を付けて返済していきます。一般的に目的別ローンの方が、フリーローンよりも低金利です。また、住宅ローン返済中で、リフォームを検討する場合などの場合は、住宅ローン・リフォームローンを合わせて、借り換え可能な金融商品もあるようです。現在取引している金融機関に相談して、目的にあったローンを上手に活用しましょう。

「担保」

一般に金融機関の住宅ローンの場合、土地や建物を担保します。返済が不能になった場合に土地や建物を処分して、返済することになるので、低金利で、返済期間が長期になります。リフォームローンの場合、小額工事であれば、無担保、高額になると有担保のローンがあります。無担保の場合、借入可能額が少なく、金利高い目、返済期間も短くなる傾向にあります。現在と将来の生活を考えて、資金計画を立てましょう。

「元利均等返済」と「元金均等返済」の違い

民間の住宅ローンは、一般的に元利均等返済です。

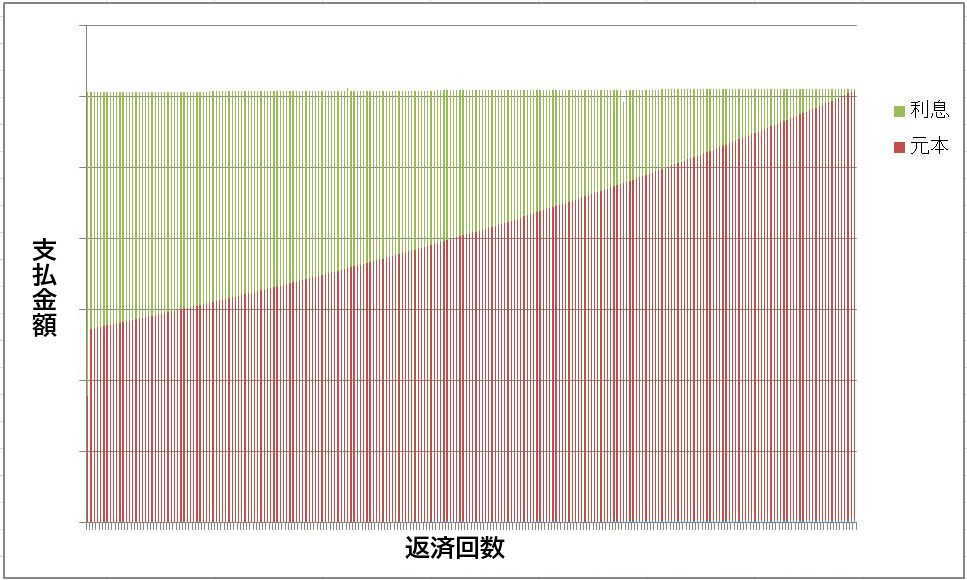

「元利均等返済」

借入金額(元本)と利息の合計を返済回数で均等割りした金額を毎回返済します。

毎回の返済金額が一定になる。借入金額、利率、返済回数(期間)によって、元本返済の減り方が変わる。始めのうちは、元本の返済が少なく、支払回数が進むにつれて、元本の返済が多くなるイメージです。

元利均等返済のイメージ

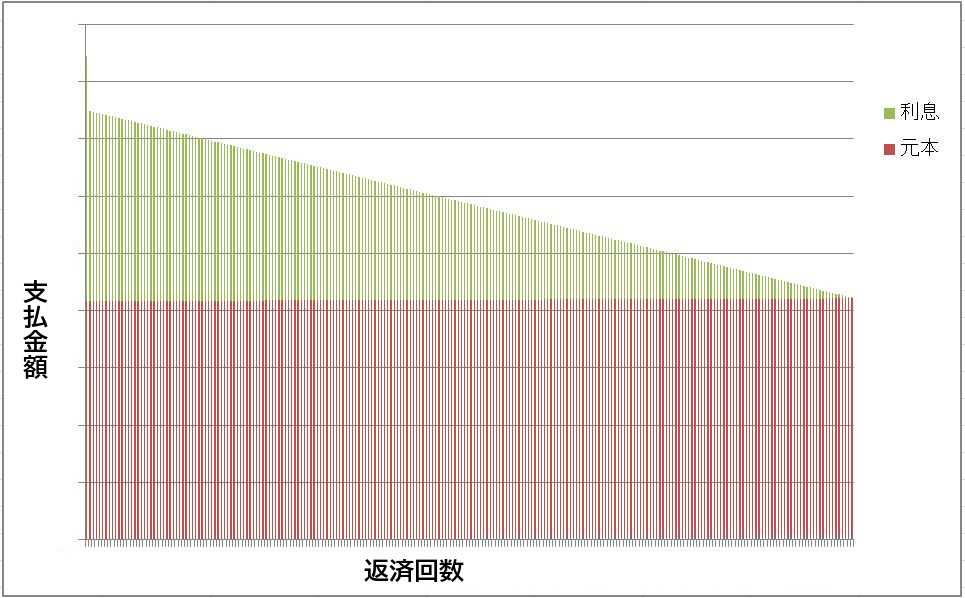

「元金均等返済」

借入金額(元本)を返済回数で均等割りした金額に利息を加えた金額を毎回返済します。

始めのうちは、支払金額が高くなります。支払回数が進むについて、支払金額が減ってきます。同じ返済回数の場合、元利均等返済と比べると総支払額は、安くなります。

元利均等返済のイメージ

「金利」

借りる場合は、金利は、当然、低い方が良い。預ける場合は、高い方が良い。

住宅ローン(高額な借入)をみると、金利の1%の差が、とても大きいことがわかります。小額の場合であれば、これぐらいの金額の差(数千円~数万円程度)であればと気にならないかもしれません。

ローンシミュレーションするとよくわかります。

シミュレーション

ローン金額:1,000万円 返済期間:35年(420回) 元利均等返済 全期間金利固定の試算

| 金利 | 1% | 2% | 差額 |

| 毎月返済額 | 28,228円 | 33,126円 | 4,898円 |

| 支払総額 | 11,855,786円 | 13,912,786円 | 2,057,000円 |

ローン金額:100万円 返済期間:5年(60回) 元利均等返済 全期間金利固定の試算

| 金利 | 3% | 4% | 差額 |

| 毎月返済額 | 17,968円 | 18,416円 | 448円 |

| 支払総額 | 1,078,090円 | 1,104,960円 | 26,870円 |

ローン金額、返済期間が同じで、金利だけ1%高い場合で比較すると

- 毎月の返済額が高くなる

- 支払総額が高くなる

- 金利が高いと利息も高くなる(返済開始後は、毎月の返済額は、元本の返済が少なく、利息の割合が大きくなる)

となります。

最近は、低金利ですが、将来、上がるのか下がるのか、誰もわかりません。経済状況によって、変わるのが金利です。低金利は、魅力的ですが、将来のことも考えて、検討しましょう。

「返済比率」

理想的な返済比率は、20%。年収400万円以上は、35%以内。

食費、光熱費、教育費など毎月必要な費用がかかります。大まかに、ローン返済額は、毎月の収入の20%に抑えると無理のない返済が可能と言われています(多くの収入を得ている場合[年収400万円以上]は、35%以内)。共働きの場合は、合算した収入合計の返済比率で検討できます。ローン支払中(住宅ローン、車購入のローン等々)の場合は、新たにローンを組む金額を合算して検討します。複数のローンがある場合は、それぞれ返済が終わる期間を考慮し、毎日の生活を考えて、無理のない返済計画を立てることが重要です。

リフォーム工事に付属して発生する出費は工事の規模や内容により様々で、一概に工事費の何%といえる性格のものではありませんが、もしもの場合を考え、資金のプールはしておきましょう。

リフォーム工事に付属して発生する出費は工事の規模や内容により様々で、一概に工事費の何%といえる性格のものではありませんが、もしもの場合を考え、資金のプールはしておきましょう。

例えば、梁や床下の柱が傷んでいるなど、外見からわからない内部の構造に問題があることも意外に多いものです。

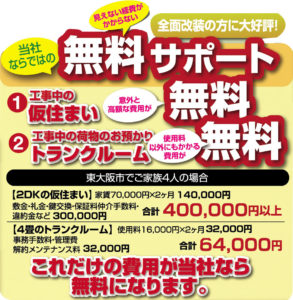

リフォームの規模によっては、仮住まいやその引っ越しのための費用が発生することもありますが、当社では、仮住まい、荷物お預かりサービスを無料で提供しております。

さらに、リフォームを機に家具や什器などもついつい買い替えたくなるのも人情。これも程度の問題ですが、付属発生出費として組み込んでおくと後々スムーズでしょう。

金融機関のリフォームローンを上手に活用して、無理のない返済計画をたてましょう。

当社提携オリコWebリフォームローンは、webでリフォーム工事のローンのご利用可能額や月々のお支払額をご確認いただける無料サービスがあります。

当社提携オリコWebリフォームローンは、webでリフォーム工事のローンのご利用可能額や月々のお支払額をご確認いただける無料サービスがあります。

返済シミュレーションで、返済期間、月々の返済額の概算を確認することが可能です。お手続きも簡単にでき、安心して、ご利用いただけます。